我要投稿

我要投稿

是人一生基本不变的肤色。中国人健康的肤色,应是红黄隐隐、明润含蓄。

指因气候、饮食、情绪变化、运动、工作环境等因素导致的脸色暂时性改变。例如,运动后脸会泛红,冷天脸会显得苍自,长期在户外工作者肤色会偏黑等。

人在健康状况不佳时,往往会面露病色。脸上的病色主要有白、黄、红、黑、青五种,分别对应不同的身体疾患。

血液不足,无法濡养面部,会出现苍白色;而血液的生成与运行依赖气的推动,若气虚,生血功能减退,血液同样不能充分滋养面部,也会导致面色苍白。

此外,体寒也会引发面色发白,这类人群尤其需要注意保暖。

脾是人体的“后天之本”,是营养物质的来源。

若脾胃虚弱、运化失常,营养物质无法濡养面部,就会出现黄色;同时,脾还负责代谢水湿,若湿邪代谢不畅、异常积聚,也会导致面色发黄。

潮红多与阴虚、上火相关,这类人常伴有五心烦热(即心烦、两手心及两足心发热)。

若为实火,表现为满面通红;若为阴虚引发的虚火,则往往仅颧骨部位发红。

脸色发黑多与肾相关,肾虚患者常面色偏黑。

中医认为 “五色对应五脏”,黑色对应肾,因此肾虚者往往面色发黑。!黑眼圈也属于面色发黑的范畴,多因肾虚导致水液代谢异常所致。

青色对应肝,脸色发青多由气滞血瘀引起。这类人通常有较明显的性格特征,如多疑、爱钻牛角尖、易莫名发火等。

此外,受寒也可能导致面色发青,正如俗语 “冻得发青”,便是因寒气阻滞气机,影响了气血运行。

饮食是人体获取营养、维持生命活动的重要途径。中医强调“药食同源”合理的饮食调养可调节脏腑功能,促进气血生成与运行。

良好的作息习惯有助于维持脏腑功能的正常节律。

“子午流注”规律中医提倡遵循养生,以协调五脏平衡。

例如,夜晚 11 点前入睡以养胆气,早晨 5~7 点排便以助大肠传导,7~9 点进食以助胃气,中午11~13 点适当午休以保养心气。

运动能增强体质、促进气血运行。中医主张 “动而中节”,适度运动可调和阴阳、疏通经络、协调脏腑功能

中医认为,“人有五脏化五气,以生喜怒思悲恐”而情绪异常会损。伤对应的脏腑,如“怒伤肝、喜伤心、思伤脾、忧伤肺、恐伤肾”。

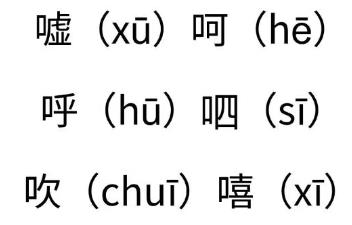

古代养生家在长期实践中发现,不同的吐纳呼吸方法会调动身体不同部位,进而影响不同脏腑,起到调节对应脏腑功能的作用。

六字诀训练要领

六字诀中每一个字的读音必须准确,才能发挥养生保健及辅助治疗的作用。

深吸气后呼气时读字

先用鼻深吸气,再在呼气时读字。呼气需稳而绵长,直至无法再呼读字也持续至呼气尽止。随后闭口用鼻吸气,重复上述操作。

不发出声音

读字时不发音,体会力量从对应脏腑的相关部位发出。

内容整理自中国中医药报、中医健康养生官方号、生命时报