我要投稿

我要投稿

刘保延

世界针灸学会联合会主席

中国中医科学院学部委员

转折始于2004年。

面对困局,由中国中医科学院与成都中医药大学牵头的研究团队,在科技部、国家中医药管理局等单位的支持下,联合30余家单位,聚焦临床最常见、西医最棘手的女性压力性尿失禁、难治性便秘、慢性荨麻疹、稳定型心绞痛、过敏性鼻炎等8类病症,开启了针灸从“经验”到“科学”的破冰之旅。

经过十余年深耕,一系列严谨研究证实了针灸的特异性疗效,揭示了经典循经取穴的科学性,明确了穴位敏化的临床价值……这些成果接连发表于《美国医学会杂志·内科学》《内科学年鉴》等国际顶级期刊。

这些成果的取得,得益于一套针灸临床评价与成果转化的“中国方案”。研究团队并未照搬西方临床研究模式,而是将针灸临床特点、现代临床评价原理与信息技术结合,在成功开展各项临床研究的同时,逐步构建起一套适宜的评价体系与高效的成果转化机制。

扎针治便秘,深刺好还是浅刺好?十年前,这可能只是老中医凭经验拿捏的门道,如今,却成了有科学数据支撑的标准操作。世界针灸学会联合会主席、中国中医科学院学部委员刘保延介绍,研究团队首创“阶梯递进”研究模式,将临床研究分为“发现—优化—验证—应用与再评价”四阶段,环环相扣,让研究问题越来越聚焦。

“以天枢穴深刺治疗难治性便秘为例,最初临床中发现,同样扎天枢穴,深刺比浅刺对便秘的效果更明显。进入优化阶段,团队开始系统研究,深刺要多深?多久扎一次?适合哪种便秘?一点点把经验变成了可操作的方案。到了验证阶段,就要用金标准来检验。”刘保延介绍,“十一五”期间,由全国12家临床试验中心共同开展的随机对照试验证实,深刺疗法的疗效优于浅刺;“十二五”期间,以假电针对照剔除安慰剂效应,并与一线便秘药物进行非劣效比较,最终明确针灸的净效应与后效应优势。系列研究成果写入中国针灸学会《循证针灸临床实践指南:慢性便秘》,并在全国300余家医院推广,累计服务患者逾10万人次。

从医生手里的感觉,到白纸黑字的证据,这套“阶梯递进”模式,就像给针灸装上了导航系统,每一步科研探索都有了方向。

中医看病讲究灵活调整,怎么把这些个体化经验变成大家都能信的证据?

刘保延介绍,研究团队在科研实践中提出了临床科研一体化的“真实世界中医临床科研范式”,其核心要义是“从临床中来,到临床中去”。

“评价针灸好不好用,有两个法宝,一个是在方案探索阶段以真实世界研究摸索效果,一个在疗效验证阶段以随机对照试验(RCT)为金标准进行验证。这是研究团队总结出的‘两法并举’策略。”刘保延表示,在针灸新方案新技术发现、优化及推广应用阶段,以真实世界临床研究方法为主,使干预要素逐步固化、规范化,确定适应人群、效果测定指标可测量的情况下,则采用国际通行的随机对照“金标准”进行验证性评价,取得高质量临床证据。两者相结合,既扎根现实,又对接国际,让针灸疗效说得清、认得准。

为了让这套思路落地,收集更广泛的真实世界数据,研究团队自主研发出中医临床科研信息共享系统,覆盖临床试验设计、数据管理、真实世界研究及国际注册等全流程,构建起一套完备的支撑体系。依托这些技术,330个临床研究项目顺利推进,累计纳入受试者近8万名。通过专属的针灸病例登记注册平台,19项真实世界研究有序开展,全国临床实践中的诊疗经验、患者治疗数据实时汇聚,形成一个动态更新的科研共同体。在国际上,研究团队创立的中国针灸临床试验注册中心作为世界卫生组织(WHO)认可的全球唯一针灸专属注册平台,已为342个国际项目提供服务。

这些平台与基地,为针灸科研搭建起“基础设施”,让每一项研究都有据可依。

真实世界与RCT数据相互补充,既解决了针灸个体化难以标准化的国际质疑,也为人工智能时代的大数据研究打下坚实基础。

过去很长一段时间,发表在国际知名期刊上的大多数试验“真针刺”与“假针刺”效果相当,导致针刺只是安慰效应、针刺无效的结论。“这背后是方法学上的难题:假针刺该怎么设计才科学?”刘保延表示,研究团队从中医“针刺之要,在于治神”的理论出发,不断细化,总结出一套适合针刺研究设计的要点。首先,试验的样本量得足够大,避免少数人的偶然结果影响结论;其次,选的患者病情不能太轻,否则很难看出治疗的真实作用;最后,正式试验前先做预试验,摸清假针灸可能产生的心理效应有多大。按这套思路,团队还研制出适合中国国情的假针具,成本只是进口同类产品的二十分之一。

包含假针刺实施和效应在内,研究团队总结了针灸临床研究的15个关键要素,从科学假说、设计方法、病种选择,到穴位方案、频次疗程、手针电针选择、电针参数设置,再到结局评价、随机隐藏、盲法实施、操作者效应及质量控制、数据管理、依从性等,均逐一提出具体解决方案。

基于该方案,团队在10余项国际多中心试验中成功设置假针刺对照,显著提升了真针刺与假针刺的组间差异,为针灸疗效提供了铁证。

不仅如此,团队还围绕如何做针灸研究、怎么保障患者权益、怎么记录和报告结果等这些过去没有统一说法、导致研究结果可信度不高的细节问题,出版了全世界首个《针灸临床研究管理规范》(针灸GCP),为全球同行提供了针灸研究的“参考书”。

“这套由中国制定的针灸研究标准,就像针灸研究的操作手册,从怎么设计试验、怎么确保研究过程规范,到怎么保护受试者、怎么如实报告结果,都写得非常清楚。更关键的是,团队独创的‘阶梯递进’研究模式、‘两法并举’评价策略,以及破解假针灸对照等难题的方法,都被写进了规范,成了通行公认的标准。”刘保延说。

除了建立规范,研究团队还联合国内外专家制定了多项针灸国家标准、团体标准,为针灸临床评价规范体系夯实基础。小到一个穴位的定位、一种针法的操作,大到一整套疾病的针灸治疗指南,都有了统一的“度量衡”。

“这套体系的价值,不仅在于科学验证了针灸的疗效,更推动中国从针灸临床研究的‘跟跑者’转变为‘领跑者’,并在全球针灸标准制定中发挥主导作用。”刘保延强调。

从此,国际医学界再谈针灸疗效,有了更科学的标尺。

科研的终极目标是将成果从论文引向诊室,切实服务于临床实践。

研究团队制定《针灸临床实践指南制定及其评估规范》,成为打通从科研到临床应用的关键桥梁。在此框架下,13项针灸临床实践指南陆续发布,覆盖多种常见病与难治性疾病。

为推动证据向临床能力高效转化,团队构建“指南—培训—基地”三级联动机制:中国针灸学会开展百余场面对面培训;依托“大针灸医联体”,800余名基层医师在专病门诊接受实操带教;6个专业委员会深入基层,建立专家工作室联盟,实现“专家传技、县级建科、群众受益”。数据显示,仅慢性便秘深刺方案推广后,试点区域患者医疗费用降低34%,治疗满意度提升40%。目前,8项指南已被纳入针灸规范化教材,形成“研究—标准—应用”无缝衔接的转化通路。

“从指南的科学制定到成果的高效落地,我们系统打通了科研至临床的‘最后一公里’,充分体现了中医传承创新的实践价值。”刘保延说。

如今,以扎实的科研证据“开道”,中国针灸的智慧与成果被越来越多人认可,国际化进程加速。通过世界针联“一带一路”针灸风采行等品牌活动走向世界,团队以循证为依据、规范为语言,推动针灸临床成果在40余个国家和地区落地应用,形成独具特色的国际传播路径。

海外中医中心与针灸教育基地成为推广前沿;国际学术会议与针灸大讲堂系统解读最新研究和规范;义诊示范则让海外民众亲身体验针灸疗效。从学术交流到民间认可,从专家共识到患者口碑,针灸的科学性与临床价值得到广泛传播。

随着线上线下融合传播的深入推进,针灸的国际影响力持续扩大。无论是被国际指南采纳的治疗方案,还是适用于基层的实用技术,都能借由数字化平台快速共享,使“中国方案”及时惠及全球。

从亚洲到非洲,从欧洲到美洲,针灸不仅缓解病痛,更成为文化交流与健康合作的桥梁。以扎实临床证据为核心的传播策略,让世界看清针灸的科学内涵,也使“一带一路”健康合作更加深入、更富温度。这枚小小的银针,正作为中国与世界共享健康的使者,书写跨越山海的共赢故事。

如今,随着“中国方案”不断推广,针灸正在全球范围内迎来新一轮发展机遇。曾经的质疑与瓶颈,已成为学科跃升的跳板。从经验传承到证据支撑,中国针灸以十余年扎实探索,实现了从被质疑到被认可的逆袭,开启了高质量、国际化发展的新篇章。

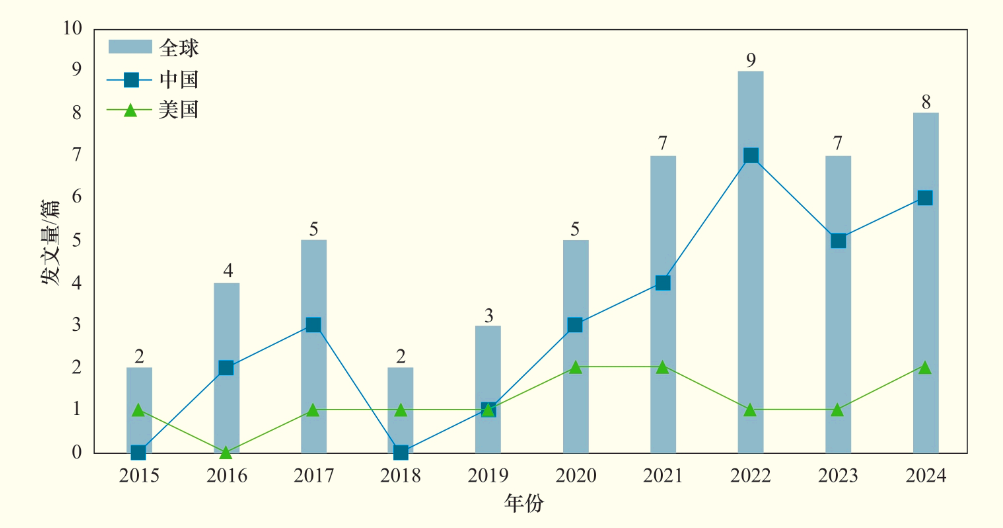

近十年针灸高质量临床研究文献发表国家趋势(52篇)。

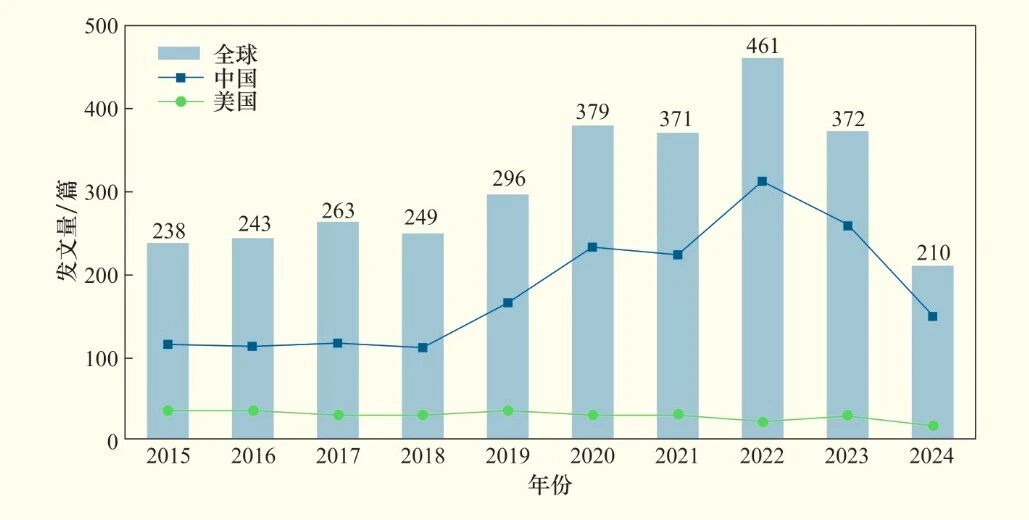

SCI源期刊针灸临床试验年度发文量趋势。

本版刊载图表来源于《针灸临床研究证据蓝皮书(2015—2024)》,2024年数据截至7月31日。