我要投稿

我要投稿

本网站定期更新环球健康新闻资讯,欢迎关注首页以阅读最新文章。

来源:科技日报

科技日报北京10月9日电 (记者张佳欣)由美国加州大学洛杉矶分校牵头的一项研究,揭示了人类大脑发育过程中基因调控的演变方式,并展示了染色质的3D结构在其中发挥的关键作用。研究人员绘制了海马体和前额叶皮质中DNA修饰的首张图谱,这两个大脑区域对学习、记忆和情绪调节至关重要,也常与自闭症和精神分裂症等疾病相关。这项研究为早期大脑发育如何影响身心健康提供了新的见解。相关研究9日发表在《自然》杂志上。

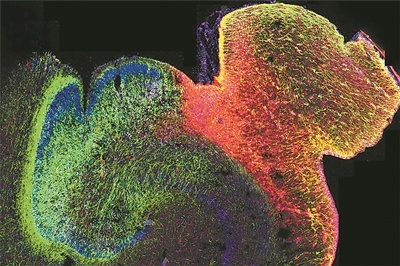

正在发育的人类海马体的荧光图像。图片来源:美国加州大学旧金山分校

为了绘制该图谱,研究人员采用了一种尖端测序方法,即单核甲基化测序和染色质构象捕获技术,能同时分析控制单个细胞基因表达的两个表观遗传机制。搞清这两个调控机制如何作用于影响发育的基因,是理解这一过程出错而导致神经和精神疾病的关键步骤。

研究人员分析了从中期妊娠到成年期的供体提供的超过53000个脑细胞,揭示了关键发育窗口期间基因调控的重大变化,构建出人类大脑发育关键时间点发生的巨大遗传重组的全面图景。

研究人员表示,婴儿大脑发育最活跃的阶段发生在孕中期左右。被称为放射状胶质细胞的神经干细胞在第一和第二孕期已经产生了数十亿个神经元。这时,它们停止产生神经元并开始产生支持和保护神经元的胶质细胞。同时,新形成的神经元逐渐成熟,获得履行特定功能所需的特征,并形成突触连接以进行通信。

这一发现或有助于识别神经发育和神经精神疾病中有意义的遗传风险因素,对改进大脑类器官等基于干细胞的模型具有重要意义。

来源:科技日报

科技日报讯 (记者刘霞)美国科学家开发出一种新型基因疗法。针对实验小鼠开展的临床前研究表明,该疗法可利用磁场,以非侵入方式精确控制特定大脑回路。这项技术不仅为神经科学研究提供了强大的工具,更为帕金森病、抑郁症、肥胖症等多种疾病的治疗开辟了全新的途径。相关论文发表于最新出版的《科学进展》杂志。

实时控制大脑回路一直是神经科学领域的一大难题。尽管光遗传学技术能够通过光脉冲来激活或抑制特定神经元,但这一方法需要在大脑内植入设备。深部脑刺激技术也能调控大脑区域,但同样需要植入设备,且其精确度有待提升。

新疗法由美国纽约康奈尔医学院、洛克菲勒大学和西奈山伊坎医学院开发。疗法使用基因治疗技术,将基因工程离子通道蛋白,精准递送给选定的神经元。这些离子通道蛋白就像一个个开关,能够打开或关闭受影响的神经元。这些蛋白对磁场敏感,因为它们包含能附着在铁蛋白上的蛋白。当该基因疗法蛋白被精确递送至大脑特定区域后,只需施加足够强度的磁场,就能对铁蛋白捕获的铁原子产生足够的力,打开或关闭通道,从而激活或抑制神经元。整个过程无需植入任何设备。

在一项概念验证实验中,研究人员成功减缓甚至“冻结”了小鼠的运动。在另一项实验中,他们通过降低丘脑底核神经元的活性,有效改善了帕金森病小鼠模型的运动异常。

研究人员表示,目前尚未发现该方法存在安全问题。能够用相对简单的系统定向操纵大脑活动,对于深入揭示大脑的奥秘非常重要。

他们计划进一步探索新疗法的临床应用潜力,包括治疗精神疾病以及外周神经的慢性疼痛等。

来源:北京青年报

人类的预期寿命在19世纪和20世纪急剧增长,主要得益于人们更健康的饮食、医学技术进步和生活质量的提高。然而,美国伊利诺伊大学芝加哥分校等机构的公共卫生学家最近发现,预期寿命的增长速度在过去的30年里大幅度放缓——自从1990年以来,世界上寿命最长的人口的预期寿命只增加了6年半。这一改善速度远低于一些科学家的预期,他们本以为预期寿命在本世纪将加速增长,如今出生的大多数人将活过100岁。

最近发表在《自然-老龄化》的这项研究提供了新的证据,表明人类的寿命正在接近生物学的极限。

这项研究调查了最长寿的8个国家和地区,结果表明,尽管医学技术的发展速度惊人,但寿命的增长越来越小。虽然在本世纪会有较多的人活过100岁,但他们属于极端值,不会使平均预期寿命显著提高。人类寿命的最大提升主要是成功地攻克了多种重大疾病,然而,现在很多老年人是靠药物的维系来维持生命的,而一些老人尽管因此延长了预期寿命,但是他们的身体并不健康。

然而,这一发现并不排除医学和科学可以对延长预期寿命产生进一步的好处。由于在提高老年人的生活质量方面仍然有潜力可以挖掘,因此应当在老年医学方面进行更多的投资。在这方面还有很大的改进空间,包括减少风险因素,努力消除差距,鼓励人们采取更健康的生活方式——所有这些方法都能让人们活得更长、更健康。

来源:环球网

【环球网报道】近日,悉尼大学的一项新研究揭示了多次手术对老年患者认知能力的影响。这项研究已发表在《柳叶刀健康长寿》杂志上,是首个利用脑成像技术(如MRI)在大规模人群中探究多次复杂手术对脑健康影响的研究。

研究人员利用2006年至2023年英国生物银行的大规模人群样本,分析了近50万名在英国接受手术的成年人的数据,这些手术包括日间手术和心脏旁路手术,诊断程序和神经外科手术则被排除在外。有46,706名年龄在40-69岁之间的研究参与者接受了详细的核磁共振成像(MRI)和认知测试,通过回答一系列语言和数学问题,测试他们的反应时间、记忆力和灵活思维能力。

研究发现,每增加一次手术,患者的整体反应时间减慢0.3毫秒,认知灵活性、问题解决能力,以及记忆图片和数字的能力也随每次手术而下降。而且,与未接受多次手术的人相比,他们的海马体,即负责记忆和学习的脑区较小,并且脑部损伤的证据更为明显,主要与血管阻塞有关。

“虽然每次手术导致的认知下降看似微小,但这些变化和神经退行性损失是会随着手术次数的增多而逐步累计的。”来自悉尼大学医学院和健康学院的首席研究员詹妮弗·泰勒(Jennifer Taylor)博士表示:“这提醒医疗专业人员在为年长的、更脆弱的患者推荐重大手术时要谨慎,不应低估多次手术给老年患者造成的脑健康负担,同时,在手术前后的护理中也需特别关注脑部的健康和康复。”她表示。“当然,如果手术是最佳或唯一的治疗选择,患者也不必过于担心,因为每次手术带来的认知损害平均而言仍是微小的。”

来源:人民网-人民日报 记者 张文豪

每餐主食100克、蔬菜150克、水果50克,上午、下午分别加餐水果50克……河南漯河万安老年公寓,健康照护师陈聪根据监测日志,对78岁的蒲风祥作了健康评估后,进一步完善老人的就餐方案。

“老人处在术后恢复期,且患有糖尿病。我们建议少食多餐,加强血糖监测。”进入护理行业近10年的90后陈聪说。

房间里,蒲大爷一边看电视,一边吃水果。“歇歇眼睛,咱们散散步吧。”陈聪提醒。在陈聪的搀扶下,蒲大爷在30米长的楼道里走了两个来回。

去年5月,蒲大爷刚来公寓时,却是另一番情景。“从医院做完手术转过来,身上插着管,还戴着呼吸机。”陈聪回忆。

做好医疗护理的同时,陈聪和同事一起为蒲大爷制定了照护方案。科学护理见效了,老人恢复好过预期。

“小姑娘懂医护、会照料,我眼瞅着老伴从恢复意识到慢慢学会自理。”蒲大爷的妻子宋大妈说。

2015年,从护理专业毕业的陈聪应聘到万安老年公寓。20岁出头的她,一度因未能考入大医院而懊恼。

2022年8月,河南省首届养老服务职业技能大赛举办。陈聪在健康照护师比赛中夺得二等奖。赛后,她收到河南省职业技能大赛组委会办公室印制的职业技能等级证书,自此多了一个新身份——健康照护师。

健康照护师2020年被正式纳入国家职业分类大典,并于2022年有了国家职业技能标准。运用基本医学护理知识与技能,健康照护师在家庭、医院、社区及长期护理服务机构等场所,为照护对象提供健康照护及生活照料服务。

“以前认为只要不怕吃苦就能胜任。现在明白,健康照护师还应学会应急处置、对症护理、心理照护……”陈聪说。

术后恢复期的蒲大爷,一开始不愿意多活动。得知老人爱吃桃,陈聪以吃桃鼓励他下床走路;得知老人好胜心强,陈聪主动发起掰腕比赛,又故意输掉,让老人保持力量恢复训练的热情……时间长了,通过肢体语言或面部表情,陈聪便能明白老人的意思。

今年年初的一个上午,老年活动室里正在开展表演活动。手指操后是唱歌环节。陈聪注意到,85岁的万秀梅老人唱歌时嘴角偏歪,手脚活动也不太积极。察觉到异常,她推测可能是脑梗,立即让老人停下来休息,并联系康复科医生。由于发现及时、处理得当,老人经过治疗后得以恢复。

在93岁的徐爱荣老人屋里,记者见到了正在串门的万秀梅。两位老人围坐在小圆桌边,下起了跳棋。陈聪给徐爱荣出谋划策,但还是败下阵来。“你看看,我的脑袋瓜还是好使!”万秀梅笑呵呵地说。

万安老年公寓是一家医养结合示范机构,现入住老人143人。“在我们这里,既懂生活照料又懂健康护理的复合型人才非常受欢迎。”老年公寓负责人王卫峰说。

“健康照护师满足品质化、个性化、多样化的健康照护需求,呼应老龄化社会的现实关切,同时提供了许多就业机会。”漯河市人社局职业能力建设科科长李海平说。今年,漯河大规模开展康养照护技能人才培训,助推“人人持证、技能河南”建设。

“让健康养老更有保障,我们还得再加把劲儿。”已是二级健康照护师的陈聪,打算“挑战”更高等级。她身边有一名刚入职的00后护理员,也在为考取健康照护师做准备。

来源:中国新闻网

中新社北京10月11日电 日内瓦消息:世界卫生组织10日发布报告称,通过更好接种针对24种病原体的疫苗,每年可使全球抗生素用量减少22%,从而支持全球应对抗微生物药物耐药性(AMR)问题。

抗微生物药物耐药性指细菌、病毒、真菌和寄生虫等病原体不再对相应药物产生反应。这不仅使患者病情加重,还增加人们患病、死亡以及传染病传播的风险。每年,全球有近500万人死于抗微生物药物耐药性。很大程度上,抗微生物药物耐药性是由抗微生物药物的滥用和过度使用引起,但同时,世界上仍有许多人无法获得必要的抗微生物药物。

报告说,加大对疫苗的投资可降低抗微生物药物耐药性导致的死亡风险,减少抗生素的使用,并节省治疗耐药性传染病的费用。虽然针对24种病原体的部分疫苗已经上市,但未得到充分利用,而其他疫苗则需要尽快开发并推向市场。

世卫组织总干事谭德塞说,解决抗微生物药物耐药性问题首先要预防感染,疫苗是实现这一目标的有力工具。预防胜于治疗,增加现有疫苗的可及性并开发针对结核病等疾病的新疫苗,对于拯救生命和扭转抗微生物药物耐药性趋势至关重要。

今年9月,第79届联合国大会抗微生物药物耐药性高级别会议通过一份政治宣言,承诺全球携手制定行动计划和目标,以应对抗生素等抗微生物药物的耐药性威胁。(完)

来源:环球时报

【环球时报综合报道】美国环境保护署(EPA)发布一项新规定,要求水务公司在未来十年拆除所有铅管。据美国《华盛顿邮报》9日报道,此举旨在消除对数以万计美国儿童健康构成威胁的铅污染。然而,其实施过程中将面临高昂成本和时间紧迫等多重挑战。

研究表明,铅是一种有毒污染物,会对儿童发育、学习和行为造成不可逆的损害,成人则可能面临高血压、心脏病和肾功能下降等健康风险。尽管美国早在1986年就禁止在新建筑中安装铅管,但全国仍有超过900万户家庭依赖铅管供水。EPA估计,替换所有铅管的成本将超过450亿美元。在美国密歇根州弗林特市十年前的水危机曝光后,铅管问题带来的持续危害引起广泛关注,这是此次规定出台的背景。

美国环境保护署要求水务公司在未来十年拆除所有铅管。(美媒报道配图)

美联社报道称,新规定取代了美国前总统特朗普政府针对铅管问题制定的较宽松的标准。总统拜登在大选投票前一个月访问“摇摆州”威斯康星州时宣布了新规,并称美国早该解决铅管对饮用水安全的威胁。他强调,尽管地方社区多年来一直清楚其严重性,但直到现在才被提上优先议程。路透社报道称,人们普遍认为,新规在美国中西部工业州很受欢迎,预计这些州将在下个月的总统大选中发挥重要作用。副总统哈里斯也呼吁更换铅管。

然而,新规的实施却面临诸多挑战。美国水务协会和大都市水务机构协会(AMWA)等代表水务公司的组织曾在2月表示,完成铅管替换的总成本可能会是拜登政府预估的两倍。AMWA的首席执行官汤姆表示,铅管替换面临的挑战包括私人产权的管线难以替换、拆除成本过高以及时间耗费较长等,“这是个大工程,最终成本可能会转嫁到消费者的水费账单上”。有专家称,像芝加哥这样拥有大量铅管的城市预计可能需要长达40年才能完全替换所有铅管。

美联社称,新规已遭到包括堪萨斯州总检察长克里斯·科巴赫在内的15名共和党总检察长的批评。他们认为EPA的这项规定“不可行、资金不足且没必要”,一些房主可能不得不支付替换自家管道的费用。

不过,EPA的领导层表示,科学和公共健康利益远超这些成本问题。报道称,新规是EPA采取的里程碑式的举措,EPA估计更严格的标准每年将防止美国多达90万婴儿出生时体重过轻,并避免约1500人因心脏病而过早死亡。(孙柏炎)

来源:海外网

英国民众排队预约看牙(图:《每日邮报》取自社交媒体)

海外网10月11日电 据英国《每日邮报》10月11日报道,日前,英国英格兰沃灵顿街头超百人凌晨排队预约看牙。英媒表示,这一“令人绝望的场景”表明,牙科危机正席卷整个英国。

当地时间10月7日凌晨2时30分开始,在沃灵顿街头一诊所外,超百人在寒冷的天气中排队。诊所早上9时开门,然而患者早早就聚集起来。有人带着露营椅,一等就是数小时。

报道称,该诊所给当地居民发了一封邮件,告知其预约规则是“先到先得”,且每个月仅接收20人注册。一旦前20人注册完毕,诊所就无法提供预约服务,其他患者只能等到下个月再“抢号”。

英国牙科协会于当地时间10月10日晚间发声表示,英国国家医疗服务体系(NHS)牙科系统对新患者来说已经不复存在,许多患者不能预约就诊。此外,最新数据显示,9月,在英格兰地区,96.9%预约看牙的患者都未能如愿。

根据英国国家统计局的数据,在未能获得治疗的人群中,11%的患者表示,他们最终选择了私立医院,1.6%的患者选择到急诊室就医,而1.1%的人去看了全科医生。令人担忧的是,78.5%的患者称“什么都没有做”。英国牙科协会警告,如果不控制疾病的早期症状,卫生服务系统将承受更大负担。(海外网 李萌)

来源:环球时报

【环球时报特约记者 柳玉鹏】俄罗斯《独立报》8日报道称,在过去20年里,俄罗斯不喝酒人数的比例翻了近一番。全俄社会舆论研究中心称,俄罗斯进入了“新的清醒时代”。有专家称,宣布进入“新的清醒时代”是国家“反酗酒运动”的一部分。然而,俄官方记录的俄酒精产品产量却与调查结果不符。有专家指出,俄国内酒类生产量仍然可观,酒类的“影子市场”依然很大。

据报道,全俄社会舆论研究中心近期公布的一项调查结果显示,在过去20年里,不喝酒的俄罗斯人的比例从2004年的27%增至目前的48%。最喜欢“清醒生活方式”的是20-32岁之间的“千禧一代”(1992年至2000年间出生)和“Z世代”年轻人。在这两个群体的受访者中,不饮酒者的占比在54%到61%之间。在77岁以上的受访者中,戒酒者的比例也相当高,约56%的人不喝酒。根据这些调查数据,该中心的专家得出结论:俄罗斯人的酒精消费文化正在发生转变。

报道称,现在的俄罗斯社会已经有了新的酒消费模式,其特点是低度酒——主要是啤酒和葡萄酒——成为主要的消费饮料。在20年前,1/3的俄罗斯人会选择饮用烈性酒伏特加,而今天只有1/10。

俄国家药物科学中心主任塔季亚娜·克利梅科表示,在过去15年里,俄罗斯人的酒精消费量从2008年的人均15.7升减少到了2023年的8.4升。俄卫生部还制定了“到2030年,俄人均酒产品消费量降至7.8升”的目标。

然而,俄罗斯酒精生产和销售动态的统计数据却无法支持“酒精消费量下降”这一结论。俄联邦烟酒市场管制局的数据显示,今年前9个月,全俄酒精行业生产了1.328亿升各类产品,比去年增长了0.6%。对此,有专家指出,支持“酒精消费量下降”的民调数据只针对合法的酒类产品销售市场,非法“影子市场”的数据并未包含在内。

俄普列汉诺夫经济大学教授奥利加·列别京斯卡娅认为,受访者的回答“具有明显的心理和主观成分”,因此结果可能会出现偏差,但总体上看,现在的俄罗斯人正在越来越多地“考虑健康的生活方式”。俄高等经济大学专家拉里萨·波波维奇也称,对俄罗斯年轻一代而言,清醒不是口号,而是一种生活方式和工作要求。

来源:央视新闻客户端

总台记者10月10日获悉,大阪市政府根据日本《食品卫生法》,将日本小林制药公司含红曲成分保健品导致消费者健康受损事件,判定为属于食物中毒。

近期,日本有多人在服用小林制药公司生产的含红曲成分保健品后因肾脏疾病住院甚至死亡。截至8月22日,正在调查的疑似与该保健品有关的死亡人数增至119人。就日本小林制药公司含红曲成分保健品导致消费者健康受损事件,日本厚生劳动省9月18日表示,已确认在问题原料中检测出的“软毛青霉酸”是导致健康受损的原因。(总台记者 李卫兵)

来源:环球时报

【环球时报综合报道】据日本《读卖新闻》9日报道,由前总务大臣、众议员野田圣子担任会长的跨党派议员联盟于7日编制《特定生殖辅助医疗法案》,其中规定了使用第三人捐赠的精子或卵子进行不孕治疗的相关内容。该联盟计划在年底前向国会提交该法案。

最终草案规定,考虑到儿童也拥有“了解自己身世的权利”,有关精子或卵子捐赠者、接受治疗夫妇及其子女的信息将在日本国立成育医疗研究中心保存100年。当成功出生的试管婴儿年满18岁时,将被允许要求医生提供有关捐赠者的“身高、血型、年龄”等信息。

报道称,草案规定将对处理精子和卵子捐赠业务的医疗机构实行认证制度,对中介机构实行许可制度。草案还禁止存在利益交换的精子或卵子捐赠行为,并规定了对违反者实行监禁和罚款等具体措施。此外,草案还提到,与该法案相关的制度将在法律颁布5年后重新审查,并采取必要的措施。

对于草案,有日本网民表示支持,但也有日本网民表达担忧:“今后会不会有越来越多的试管婴儿?”(李晓)

来源:央视新闻客户端

韩国日前发布的一项调查显示,年龄在25岁至49岁的韩国单身人士中,超过65%的人有结婚意愿,这一比例比半年前同类调查有所提高。相关报告显示,这表明韩国人对婚姻和生育的看法正变得越来越积极。

据《韩国时报》15日报道,韩国老龄社会和人口政策总统委员会14日发布的调查结果显示,65.4%的25岁至49岁单身受访者表示,他们有具体的结婚计划或希望有朝一日可以结婚,而6个月前的同类调查中这一比例为61%。

值得注意的是,30多岁单身女性有结婚意愿的比例为60%,而先前调查中,这一比例为48.4%。

调查还显示,单身人士对生育子女持更加积极的态度,超过68%的受访者说他们需要孩子,高于此前调查的61.1%。其中,20多岁单身女性中希望生育孩子的比例超过48.1%,高于此前的34.4%。

在没有子女的已婚人士中也观察到类似变化。被问及是否有意愿生养孩子,50.7%的受访者给出肯定答复,高于此前的42.4%。

韩国统计厅先前数据显示,韩国2023年新生儿人数为23万人,创该国1970年开始统计以来最低水平;总和生育率,即平均每名育龄妇女生育子女数,自2016年以来连续8年下降,2023年降至创新低的0.72,远低于为确保全国人口数量稳定所需的2.1。

韩国总统尹锡悦6月19日宣布从当日起韩国进入“人口紧急状态”,强调要全力应对低生育率问题。

由于人口出生率持续低迷,韩国政府近年出台多项政策鼓励生育,例如为孕妇提供交通补贴、产后护理补贴、体检费补贴等。依照《韩国时报》说法,政府的鼓励婚育政策起到了一定作用,韩国的总和生育率今年有望升至0.74。

来源:环球时报

【环球时报报道 记者 任伊然】日本《日经亚洲》网站12日报道称,韩国社会长期相信个子高的人在生活中更易获得成功,这种观念促使许多父母“不择手段”,试图让孩子长得更高。这种社会层面的“身高偏见”及其相关的不科学行为引发了人们对孩子身心健康的担忧。

韩国父母对孩子身高的强烈执着,背后不仅是对外貌的忧虑,更与社会竞争和就业压力密切相关。报道称,韩国过去许多工作岗位都普遍存在对身高高度的限制。例如2007年前,男性应聘警察需要达到至少167厘米,女性至少要达到157厘米。直到2014年,大韩航空还要求女性空乘人员身高至少要达到162厘米。虽然有些职业的身高限制如今被取消,但不少家长仍然认为,身高是就业和社交中的一大竞争因素。

2023年8月,韩国大田市通过了韩国首例儿童身高补贴法案,该法案旨在促进儿童健康,预计每年拨款37亿韩元(100韩元约合0.52元人民币)用于为小学生提供身高相关检测。不少人批评该法案鼓励人们把外表看得高于一切,引发强烈争议。

与此同时,韩国广告中关于“增高”产品和治疗的宣传也层出不穷,尤其是在韩国医院、药店和教育机构。据报道,仅今年3月,韩国互联网上与儿童身高有关的广告就有259个。

韩国《中央日报》报道称,出于“长个”的目的,有韩国家长甚至自费让正常发育的小孩接受生长激素的注射,每次费用约10万韩元。由于儿童注射生长激素在韩国越来越普遍,韩国生长激素注射液市场从2019年的1488亿韩元增长至2023年的4444亿韩元,几乎是前者的3倍。生长激素注射产生副作用的报告也在增多。韩国《韩民族日报》报道称,严重副作用的报告数量从2019年的436起增加到2023年的1626起。

有医学专家建议,过量使用生长激素可能会引发手足畸形、脊柱侧弯等问题。对于成长中的孩子来说,养成正确的生活习惯对长个更有帮助,比如适当的运动和充足的睡眠。

来源:新华网

新华社记者赵旭 马淮钊

老挝首都万象湄公河畔,中国援老挝玛霍索综合医院掩映在郁郁葱葱的热带树木之间,现代化的医疗设施吸引不少患者慕名前往。

这是9月11日在老挝首都万象拍摄的中国援老挝玛霍索综合医院(无人机照片)。新华社发(凯乔摄)

“我一直关注这家医院的建设进展,已经来就医两次了,能有这么现代化的医院,我感到很骄傲。”38岁的万象市民显玛尼说,“我们现在看病更方便了,感谢中国的帮助!”

中国援老挝玛霍索综合医院是中国为老挝援建的民生领域标志性项目。项目于2018年12月开工,一期工程于2021年11月完工并移交老方使用,目前正在建设的门急诊楼、医技楼等二期工程已接近尾声。完工后,玛霍索综合医院将成为老挝规模最大、科室设置最全的综合性医院和重要的医学教学基地。

老挝卫生部长本丰说,中方帮助老方建设现代化医院、提供先进医疗器材、举办培训班,提高了老挝的医疗水平。

今年8月,位于老挝北部琅勃拉邦省的琅勃拉邦医院也传来好消息,中国援老挝琅勃拉邦医院升级改造项目正式启用并移交老方。这座中国本世纪初援建的医院正焕发新的生机,为老挝北部偏远地区民众提供更优质的医疗服务。

琅勃拉邦医院院长普瓦那·阿努那康表示,项目完成后,医院的软硬件都得到升级,医疗救治能力有了提升,当地民众不必再长途跋涉前往万象或国外寻求治疗,大幅减轻了经济负担和旅途劳顿。

项目移交后,云南省第一人民医院派出医疗队员,开展为期三年的技术援助。医疗队队长陆灿介绍说,医疗队会同老方医务人员完成硬件设备调试,顺利启用外科和心血管科楼,提升了琅勃拉邦医院创伤及心血管疾病救治能力。下一步,医疗队将参与梳理医院各项规章制度和规范流程,并开展医疗培训。

在位于万象的老挝人民军103医院,有一支特殊的中国援老医疗队——中国人民解放军援老挝医疗专家组。多年来,一批批医疗队员以仁心仁术为老挝军民健康保驾护航。

自2019年开始,中国人民解放军持续向老挝人民军103医院派遣医疗队,开展医疗保障、临床带教、学术交流、科普讲座、巡诊义诊等活动,帮助103医院完成多项重大疑难手术。同时,医疗队重视老方医疗人才梯队培养,因材施教、倾情相授,致力于为当地留下一支“带不走的医疗队”。

“中国医疗专家经验丰富,通过理论和实操教学提高了我们的医疗技术水平。专家们精湛的医疗技术减轻了患者病痛,节省了医疗费用,受到患者一致称赞。”103医院消化内科医生万康说。

中国驻老挝大使馆国防武官李兵表示,医疗队取得的成果体现了两国两军长期友好关系,为不断深化全面战略合作伙伴关系注入了不竭动力。

随着中国援建老挝医院陆续投入使用、一批批援老医疗队接续工作,中老不断深化医疗卫生领域务实合作,造福当地民众,为推动构建中老命运共同体作出了积极贡献。

来源:央视新闻客户端

当地时间10月10日,联合国儿童基金会执行主任凯瑟琳·拉塞尔在一份声明中表示,各方已同意在加沙地带实施“人道主义暂停”,为脊髓灰质炎疫苗接种工作提供便利。

凯瑟琳·拉塞尔表示,将于10月14日开始为加沙地带约59万名10岁以下的儿童进行第二轮脊髓灰质炎疫苗接种。

凯瑟琳·拉塞尔还表示,此次还将为当地儿童提供维生素A补充剂,以增强其免疫系统。(总台央视记者 许弢 王寅)

来源:中国新闻网

中新网10月14日电 据路透社报道,当地时间10月13日,津巴布韦卫生部表示,该国首次确认两例猴痘病例,两名患者均有国外旅行史。

报道称,一名患者是居住在首都哈拉雷的11岁男童,在去南非旅行后出现症状。另一名患者是居住在南部城镇姆贝伦瓜的24岁男性,在去坦桑尼亚旅行后出现症状。

通报指出,这两人目前均在家中隔离,并接受适当护理。相关机构正在追踪他们的密切接触者。

报道称,通报未指明这两人具体感染了猴痘病毒的哪种毒株,但津巴布韦卫生部强调,目前该国猴痘疫情已经得到控制,公众无需恐慌。

此外,报道还指出,津巴布韦邻国赞比亚近日也宣布,该国报告一例猴痘病例,为该国确诊的首例猴痘病例。

8月14日,世卫组织宣布,猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织指出,猴痘病毒新毒株“分支Ib”在刚果(金)及非洲邻国的检测结果尤其令人担忧。

据介绍,猴痘是一种由猴痘病毒感染所致的人畜共患病,常见临床症状为皮疹、发热、淋巴结肿大、头痛、肌肉酸痛等,大多数情况下症状会在几周内自行消失,但严重者可能出现并发症甚至导致死亡。

猴痘病毒可通过人与人之间密切接触传播,如与猴痘患者皮肤接触、近距离交谈或呼吸等,人也可通过接触感染动物病变渗出物、血液或被其咬伤、抓伤,接触被病毒污染的物品等而感染。

来源:央视新闻客户端

当地时间10月14日,肯尼亚卫生部首席秘书玛丽·穆托尼表示,该国确认的猴痘病例数为13例,其中8名患者已经完全康复出院,另外4名患者在不同的医院接受治疗,并首次报告1例死亡病例。

穆托尼说,自该国发现猴痘病例以来,已收到约238份样本,其中13份检测呈阳性,225份检测呈阴性。迄今为止,该国已在26个入境点对约133万名旅客进行了筛查。

世界卫生组织当天还向肯尼亚卫生部捐赠了诊断试剂盒,帮助该国应对猴痘疫情。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大,之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复,但也有感染者病情严重甚至死亡。(总台记者 马培敏)