我要投稿

我要投稿

走进北京协和医院东单院区,青砖绿瓦的百年建筑与现代化诊疗大楼互相映衬,绘制着历史传承与现代科技交融的景致。

这座中国人心目中的顶级西医殿堂,连续14年蝉联复旦中国医院综合排行榜榜首,在国家三级公立医院绩效考核中多次排名第一。在这座顶尖西医院里,藏着一个成立近70年的宝藏科室,并在2024年入选国家级中西医协同“旗舰”科室。它就是北京协和医院中医科。

北京协和医院的西医实力如此雄厚,为何要设立中医科,走中西医协同之路?中医科缘何成为中西医协同“旗舰”科室?又是如何做到中西医协同的?这些问题的答案或许就在它的历史发展之中。

新中国成立初期,“团结中西医”的卫生工作方针为北京协和医院嵌入了中医的基因。医院积极响应,成立中医办公室,聘请京城四大名医之一的施今墨以及北京著名中医袁鹤侪坐镇,并选派西医骨干脱产学习中医。1961年,老中医钱祺光、施继宗和“西学中”医师史济招、王台、张育轩等10人牵头成立了中医科,史济招担任科主任,开创了协和中医科中西医结合的先河。

“中医科自建科以来就一直提倡中西医结合,在全科综合的基础上形成自己的专业特色是我们的定位。中西医结合治疗糖尿病及其慢性并发症是中医科的重要特色之一。” 北京协和医院中医科主任吴群励表示。

1975年,祝谌予被任命为北京协和医院中医科主任。他早年拜施今墨为师学习中医,后又东渡日本学习西医。在祝谌予看来,中西医结合是发扬中医学的关键。

20世纪70年代,祝谌予首先提出糖尿病血瘀证的学术思想及活血化瘀治疗糖尿病的方法,提出及早应用活血化瘀药以“防患于未然”的既病防变的学术思想。1976年,在祝谌予的领导下,中医科教授郭赛珊在国内率先成立了中西医结合治疗糖尿病专科门诊并担任组长,由西医内分泌学专家池芝盛和祝谌予共同出诊,开创了中西医联合诊治糖尿病新模式。

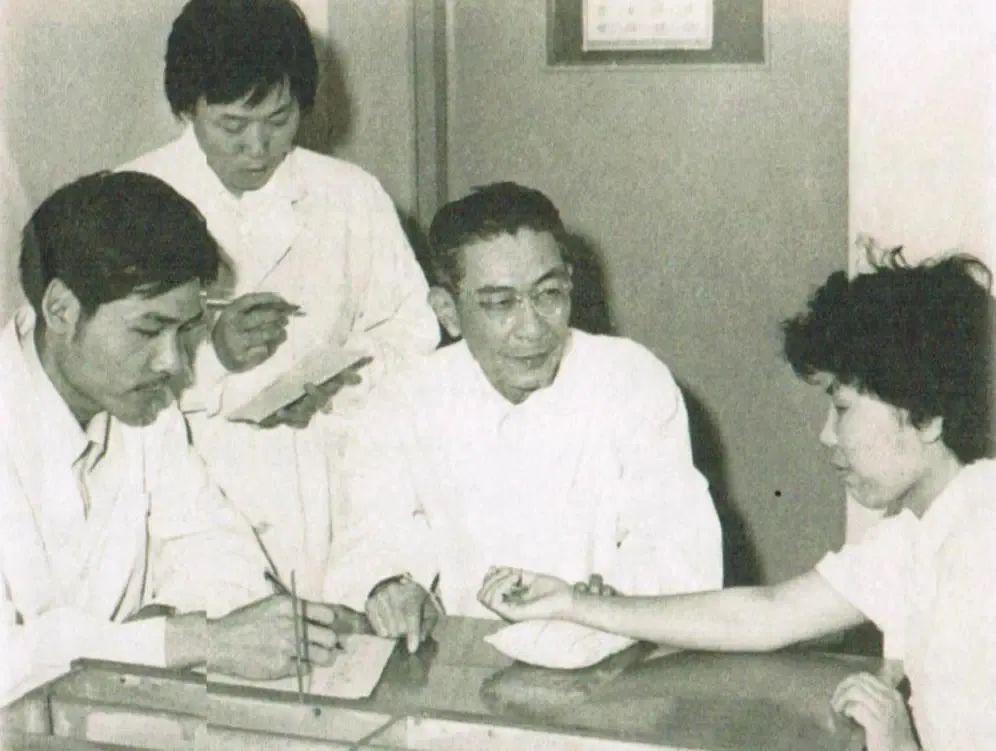

郭赛珊(左二)跟祝谌予教授(右二)出诊

郭赛珊回忆:“池芝盛虽是西医,但很欣赏中医,于是我邀请池芝盛和祝老联合出诊,这是一项很有创新性的工作。”

“历任中医科主任如史济招、张育轩、郭赛珊、钱自奋都是西医出身学习中医,祝老虽是中医,但也曾学习西医。我们背靠协和强大的西医资源,又传承了著名中医施今墨、祝谌予的学术思想,走向中西医协同之路是必然选择。”吴群励说。

2021年,《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》发布后,科室加速推进中西医资源整合。2024年,协和中医科凭借深厚积淀,被评为国家级中西医协同“旗舰”科室。

从积极响应周总理的指示成立中医科,到积极顺应时代要求成为中西医协同“旗舰”科室,协和中医科始终走在中西医协同的前沿。

如何有效利用强大的西医资源,让患者享受优质中西医协同治疗?联合门诊、联合查房、多学科会诊(MDT)、中西医相互转诊是协和中医科中西医协同的四大模式。

中医科主任吴群励与老年医学科主任康琳在中西医协同老年病联合门诊共同出诊 (孙良摄)

“我患有糖尿病20多年了,手脚由里往外透凉,而且还麻木疼痛。”53岁的岳大爷来到内分泌科门诊,被确诊为糖尿病周围神经病变。但使用西药后改善不明显,因此转诊至中医科。吴群励结合患者情况进行辨证施治,不久之后,患者手足冰凉及疼痛程度明显减轻。

陈先生的老伴深受肺癌术后疼痛的困扰,如何减少止痛药药量是一大难题。缓和医学中心主任宁晓红与中医科副主任医师刘奕在缓和医学联合门诊联合出诊,为患者制定中西医联合治疗方案。“两位专家共同讨论分析病情,给出治疗方案,让我们心里很踏实。” 陈先生说。

自2024年开始,中医科就陆续与西医科室合作开展包括内分泌科、肿瘤科、缓和医学中心、临床营养科在内的多个中西医协同联合门诊,并且在北京协和医院手机客户端(APP)中新增了“中西医协同联合门诊”模块。

“开展联合门诊以及中西医相互转诊是为了患者就医便捷,也让患者不担心再挂号的问题,让患者少跑路。”吴群励说。

联合查房则是另一项关键举措。吴群励介绍,科室曾经收治过一位86岁的糖尿病足溃疡患者,伴下肢动脉硬化闭塞症、糖尿病肾病、肾功能不全。中医科联合皮肤科、肾内科、内分泌科、血管外科等共同为其制定中药、手术、抗感染等中西医联合的治疗方案,疗效很好。

当面临重大疑难疾病时,多学科会诊能力挽狂澜。31岁的朴先生因糖尿病、高血压入院,没有心脏相关症状,但检查发现他患有心肌病(肥厚伴扩张),可能有猝死风险。中医科迅速集结心内科、内分泌科专家进行多学科会诊,科室专家均给出了专业的意见,调整了降糖、降压治疗方案,保护患者的心功能,规避用药及疾病风险。

“中医最大的优势在于整体观念、辨证论治。中西医优势互补,为患者带来最好的就诊体验和最受益的治疗方案,这就是我们的目的。” 吴群励说。

北京协和医院肿瘤内科主任医师王颖轶表示,在联合查房中,西医提供现代医学的诊断和治疗建议,中医则根据患者的体质和病情,提出中医辨证治疗的方案。这种协作模式不仅提高了治疗效果,还提升了患者的信任度和满意度。

此外,北京协和医院结合实际工作,根据中医药学科特点量身制订差别化绩效考核指标,如将MDT(多学科会诊)门诊、联合门诊、诊间转诊等纳入有效门诊单元等,并将中西医协同联合查房及联合会诊纳入医院管理制度中。

“经过中医科的培训,我一点都不担心值班了。”北京协和医院中医科住院医师白颖是2023年刚入职北京协和医院中医科的新人,从学术型博士毕业后直接上临床的她坦言,“内心还是有些忐忑。”

得益于协和中医科的“魔鬼”式训练,大概3个月后她就完全具备了独立值班的能力。

这3个月她是如何度过的?白颖回忆:“我们科室每周一中午进行‘三基’培训(基础知识、基本理论、基本技能),内容不仅覆盖常见病的中西医诊疗,还包括了院内感染的防控等,培训内容既贴合临床又注重中西医结合。”

跟诊是协和中医人的必修课。每周1~2天,住院医师需要跟随高年资的医师在门诊学习辨证论治思路。

为提升新入职医师的急危重症临床救治能力,中医科还开展了一系列的急救课程,包括心肺复苏(PCR)、严重过敏反应、急性心衰等急救措施。“与上学时不同,这次的培训侧重于让我们判断患者急救的时机,我们从抢救的‘参与者’变为‘主导者’。”白颖表示。

此外,写病历也是新手医师的必备技能之一。协和有三大宝——教授、图书馆和病历。协和中医科创建了中西医结合模式的病历书写,并且对病历的要求堪称严苛。白颖介绍,西医部分要严格遵照协和的西医病历要求,住院医生记录病程要有自己的诊治思路分析;中医部分要详述四诊信息、辨证分析、理法方药。

这一系列的训练让白颖迅速完成了从科研博士到临床住院医师的转型。如今,白颖已经成为北京协和医院青年后备人才。

目前,中医科人才队伍庞大,包括郭赛珊、钱自奋、梁晓春、吴群励等。科室的博士有25人,占科室总人数75%。

谈及中西医协同人才培养的意义,吴群励表示,一个学科要发展,人才是动力。中西医协同人才的培养就是希望中医科的人才中西医诊治水平都要强起来,成为能够“两条腿走路”的复合型人才。“众人拾柴火焰高,如果队伍能力不足,没有奉献精神,再好的目标都无法实现。”吴群励说。

中医科始终以“勤求古训、融汇新知、诚于品德、精于专业”为准则,通过中西医协同创新,为患者提供更全面、更高效的诊疗方案。未来,协和中医科将致力于与西医科室合作,挖掘中医典籍,总结临床经验,形成可推广的协和中西医结合诊疗方案,并开展高质量循证医学研究及进行新药研发。北京协和医院内分泌科主任医师许岭翎表示,中医与西医的理论基础不一样,因此要多开展中西医结合治疗的临床研究,摸索出真正解决临床问题的中西医结合治疗方案。

在这座古老与现代交融的医学殿堂里,协和中医科带动全院中西医协同,用实力证明中西医协同不是简单的“叠加”,而是通过历史传承、模式创新、人才培养,让传统医学与现代医学碰撞出新的火花。