|

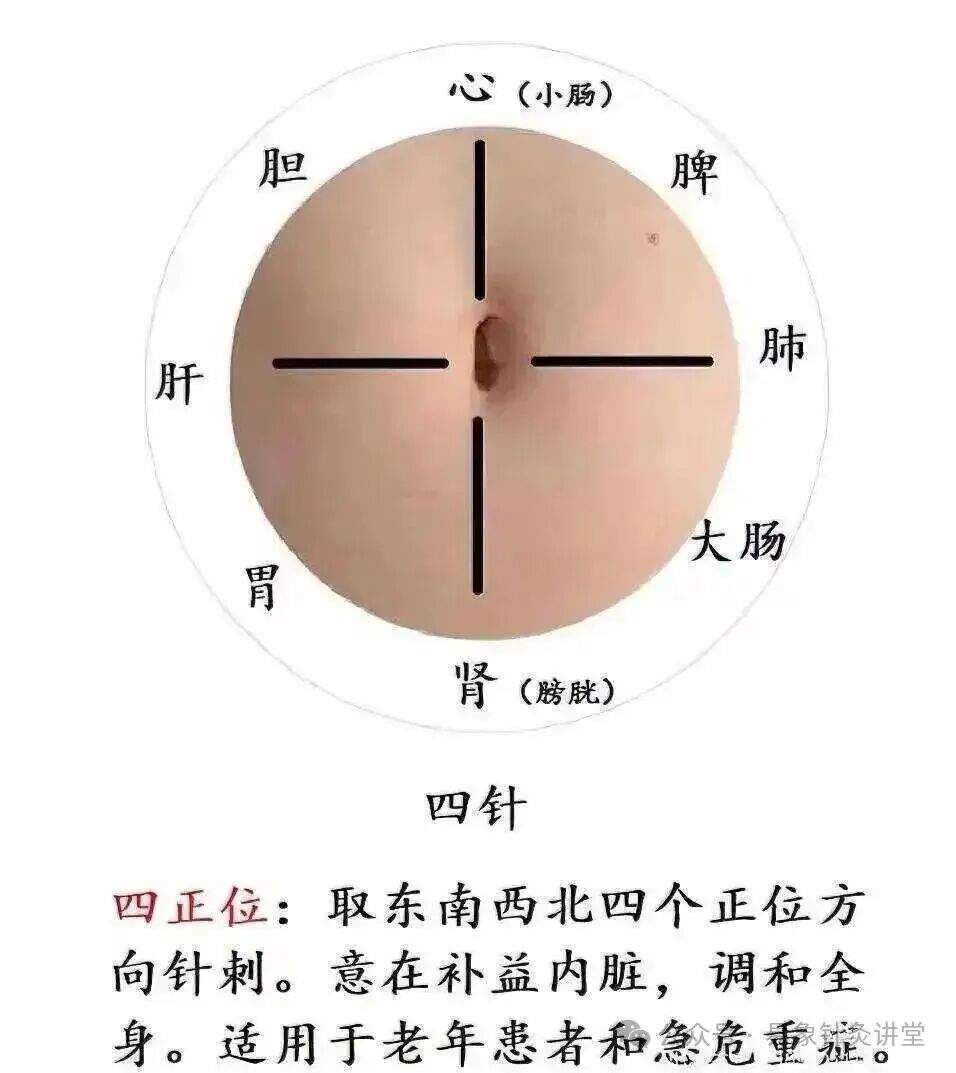

方位 |

卦象 |

对应脏腑 |

五行属性 |

功能特点 |

|

北 |

坎卦 |

肾 |

水 |

滋阴补肾,主水液代谢 |

|

东 |

震卦 |

肝 |

木 |

疏肝理气,调畅气机 |

|

南 |

离卦 |

心 |

火 |

温通心阳,安神定志 |

|

西 |

兑卦 |

肺 |

金 |

补益肺气,主宣发肃降

|

四正位的设穴原理

四正位的设穴原理基于中医深厚的整体观,主要包含以下三个方面:

天人相应的宇宙模型:四正位将人体的肚脐视为一个微缩的宇宙模型。东(震卦,肝)、南(离卦,心)、西(兑卦,肺)、北(坎卦,肾)四个正位,分别对应自然界的四个基本方位和人体四大核心脏腑。这体现了“天人合一”的思想,通过调节这四个点位,可以恢复体内小宇宙的平衡。

一气周行的气血循环:从中医气化理论来看,四正位构成了一个动态的气血循环圈。肝(震)气从左上升,肺(兑)气从右下降,心(离)火下济,肾(坎)水上承。这个循环被称为“一气周流”。针刺四正位正是为了重启这个核心循环,使气血津液能够顺畅地在全身运行。

全息反射的内病外治:脐针理论认为,肚脐是一个蕴含了全身信息的高度浓缩的全息元。刺激脐周特定点,其信息可以通过经络系统放大并传导至对应的脏腑器官,从而达到治疗全身疾病的目的。

四正位的核心临床价值

四正位在临床上的核心价值在于其整体性和基础性。它不像其他针法那样针对某个具体症状,而是致力于调节人体的基本盘,因此应用非常广泛。

全身性疾病的“基础方”:对于亚健康状态的调理,如慢性疲劳、免疫力低下、内分泌失调等,四正位就像一张“十全大补”的基础方,能扶助人体的正气(即自身抵抗力和修复能力),实现“正气存内,邪不可干”。

复杂病机的“调节器”:当疾病涉及多个脏腑,病机复杂时,例如慢性阻塞性肺疾病(COPD),其病位在肺,但久病会累及心、肾,并影响肝的疏泄。此时使用四正位,可以同时调理肺(兑)、心(离)、肾(坎)、肝(震),促进气机升降恢复,比单一治疗更具优势。

四正位的临床灵活运用

在具体临床中,医生会根据患者的具体情况对四正位进行灵活化裁,以下是一些常见的思路:

因时制宜:根据四季气候对人体的不同影响来调整进针顺序。例如,春天(对应肝木)可从震位(东)开始针刺,以助阳气生发;夏天从离位(南)开始,顺应阳气最盛;秋天从兑位(西)开始,助肺气收敛;冬天则从坎位(北)开始,顺应肾的封藏之气。

因人制宜:根据患者的年龄、性别、体质进行配伍。例如,在四正位的基础上,为气虚患者加坤位(西南,对应脾)以健脾益气;为消化不良的患者配合四隅位(东南、西南、西北、东北,对应胆、脾、大肠、胃等消化相关脏腑)以增强脾胃运化功能。

因病制宜:与其他疗法协同,增强疗效。例如,对于宫寒痛经、寒湿腰痛等寒证,常将脐针与药饼灸结合。脐针先行打开经络通道,药饼灸的温热药力再透过神阙穴温通经脉,驱散寒湿,两者协同能起到“1+1>2”的效果。

操作要点与注意事项

脐针是一项专业治疗,需由执业医师操作,但了解其要点有助于你更好地认识这项技术:

针刺技法:为避免损伤深部组织,脐针绝大部分采用斜刺或横刺,深度较浅(直刺一般为0.1~0.5寸,斜刺为0.1~1寸)。

留针时间:留针时间有性别差异,通常女性可留针25分钟(阳数之和),男性可留针30分钟(阴数之和)。

核心原则:操作的核心原则是“进针必有方向,下针需含补泻”,即针刺的角度、顺序和手法本身就蕴含了补泻的意图。