我要宣传

我要宣传

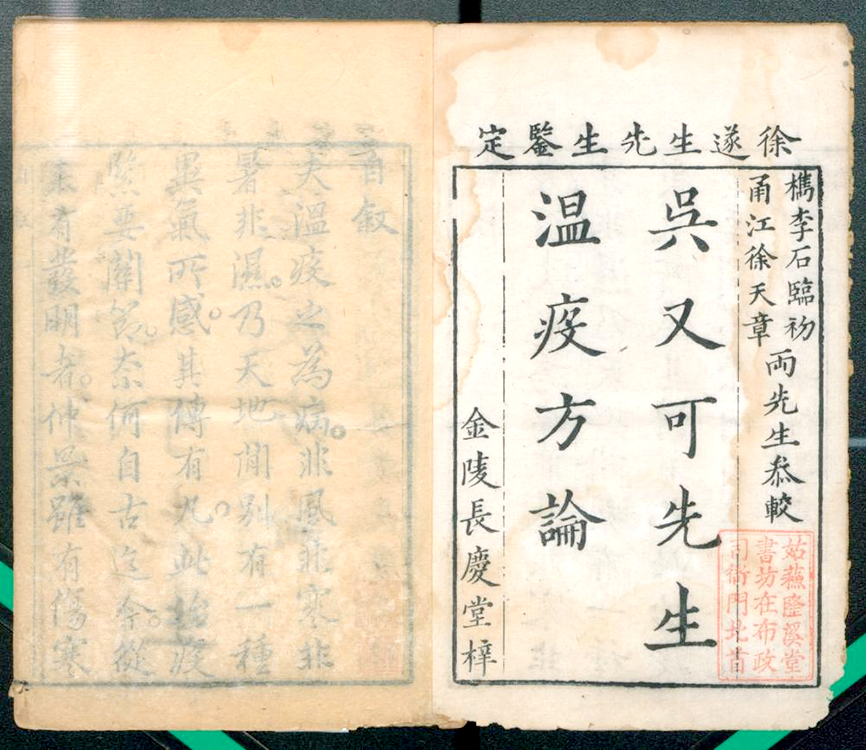

温疫论二卷 (清)吴有性撰 清康熙三十年(1691)金陵长庆堂刻本。

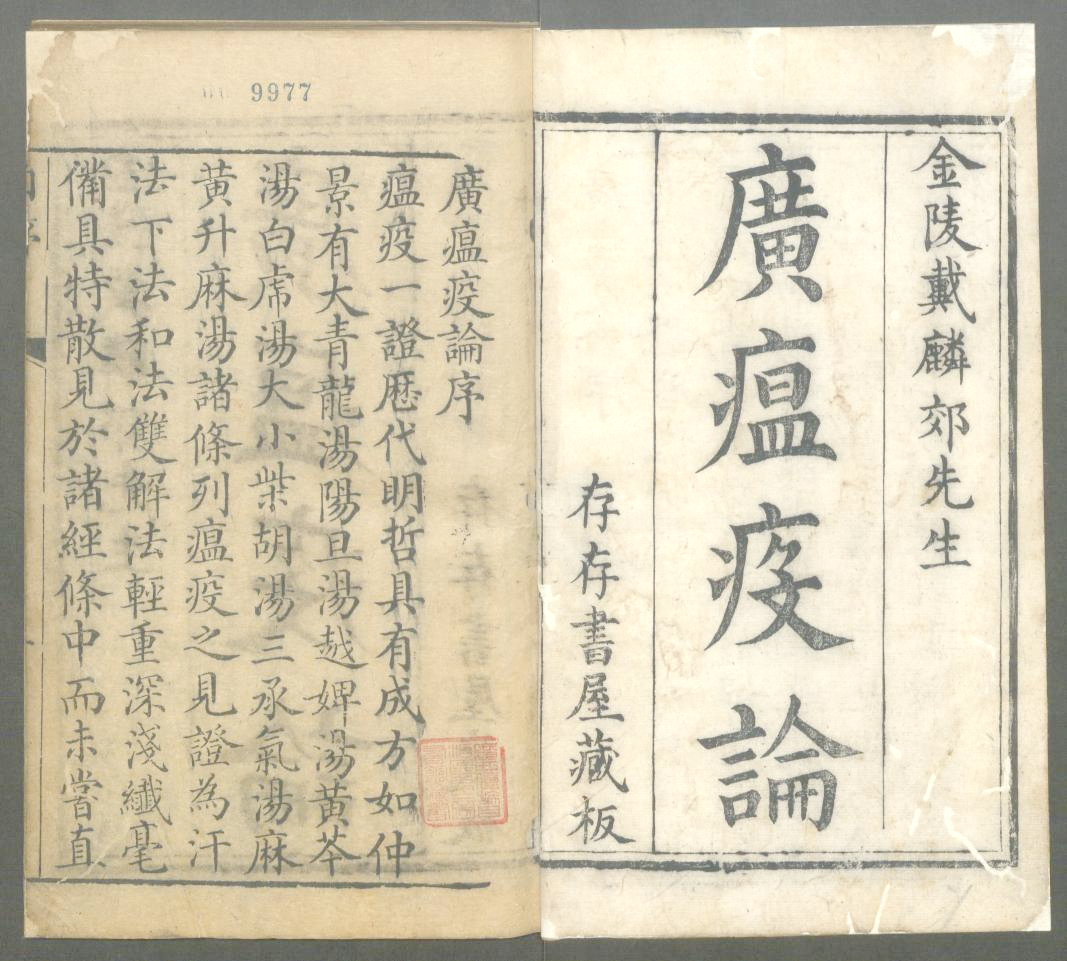

广瘟疫论四卷 (清)戴天章撰 清乾隆四十八年(1783)上元戴祖启家刻本。

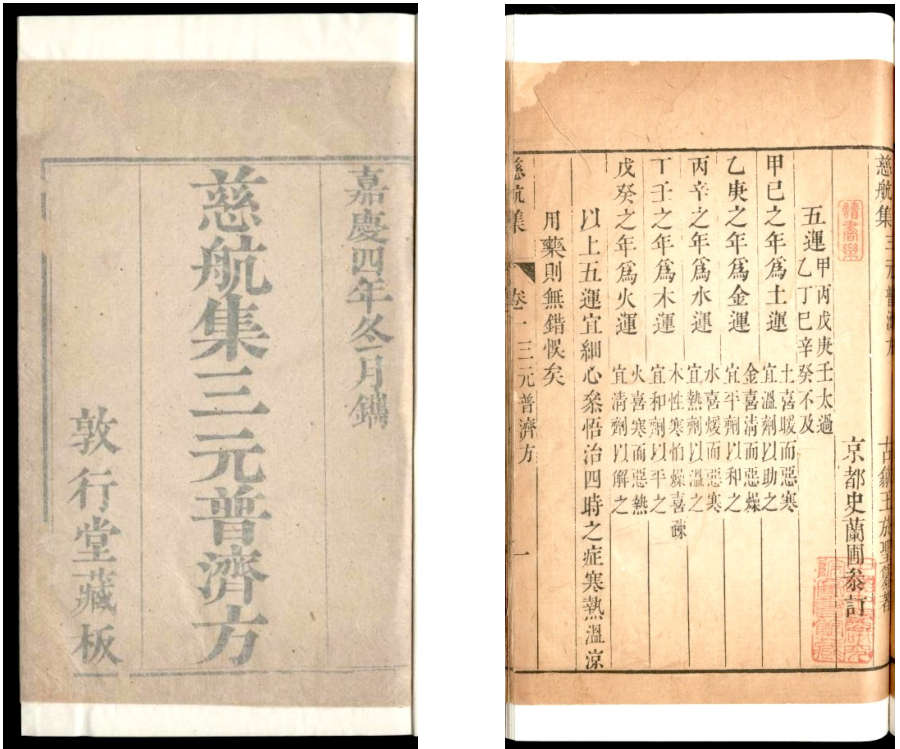

慈航集四卷 (清)王勋撰 清嘉庆四年(1799)敦行堂刻本。

“温病”一词,始见于《黄帝内经·素问》,概言气候失常、酿生温邪而致病。历经两千余年,温病理论与实践逐渐丰富并形成独立学科,成为中医外感热病学的重要组成部分,概念内涵亦发生了嬗变。我们认为,温病指感受温热之邪或疫疠邪气,以热象偏重、易于化燥伤阴为发病特点的多种感染性或传染性急性热病的总称。故凡是记载温病理论、防治及相关技术的书籍均可归入温病文献范畴。有关温病和温病文献的记载可以追溯到三千年前。殷商甲骨文卜辞中已有疫病相关记载。至西周时,《周礼·天官》载:“春时有瘠首疾,夏时有痒疥疾,秋时有疟寒疾,冬时有嗽上气疾。”《礼记·月令》言:“孟春行秋令,则民大疫”“季春行夏令,则民多疾疫”“仲夏行秋令,民殃于疫”“孟秋行夏令,民多疟疾”,人们认识到传染病的季节性及流行性与自然气候的反常变化密切相关。其后,温病由学说发展成为独立的学科,经历了漫长的历史过程,即:源于《黄帝内经》、萌芽于《伤寒杂病论》、孕育于宋金元、成熟于明清等四个时期。

《黄帝内经》载录“温病”“湿病”“热病”“暑病”“疟”“肠澼”“霍乱”“疫疠”“痉”“疸”等病名,并在《素问·热论》《素问·刺热》《素问·评热病论》对“热”予以论述,在《素问·生气通天论》《素问·金匮真言论》《素问·阴阳应象大论》对温病病因病机加以阐发,成为温病理论滥觞。

汉代张仲景继承《黄帝内经》《难经》等经典医籍编撰《伤寒杂病论》,创立六经辨证体系论治伤寒,并形成了较为完备的理法方药体系。书中言及“温病”“风温”虽未作深入考究,但已将其引入外感热病的研讨视野之中,标志着温病学的萌芽。

从汉末至宋以前,中医对于外感热病的诊断治疗皆遵循仲景而沿用六经辨证为主。因“伤寒一统热病天下”,温病不能脱离伤寒的病因认识范畴。北宋庞安时针对这样寒温不明、治法混淆的时弊,在《伤寒总病论》中明辨温病,并首次将温病分为一般温病和天行温病,极大地推动了后世疫病学的发展。金代刘完素力倡“热病只能作热治,不能作寒医”论,其弟子如马宗素、镏洪、常德、葛雍等大阐其说。元代王履在《医经溯洄集》中亦明确提出:“夫惟世以温病热病混称伤寒”。宋金元医家结合临床实践的论证和创新,促使温病学这一比肩伤寒的外感热病呼之欲出。

在明末温疫肆行的残酷历史现实推动下,崇祯间吴又可编撰的《温疫论》成为温病学术发展史上的一部划时代著作,书中提出外感病因的突破性认识——“戾气”病因说,并从瘟疫的角度研究温病,标志着温病学正式登上历史的舞台。继其后者,清代医家著述,如戴北山《广瘟疫论》、杨栗山《伤寒瘟疫条辨》、刘松峰《松峰说疫》《瘟疫论类编》等均是在《温疫论》的基础上的继承与发扬,最终开创形成了新的中医学术流派——温病学派。其中较为著名者,当首推“叶薛吴王”温病四大家。叶天士《温热论》系统论述了温热病的发生、发展、诊断、治疗、预后等,创立温病卫气营血辨证体系。薛雪《湿热条辨》系统地论述了外感湿热病的病因病机与辨证论治,为中医学关于湿热类外感热病的理论认识和临证治疗的奠基之作。吴瑭是温病学发展史上的集大成者,他所撰的《温病条辨》以三焦辨证为纲领、九种病名为篇目,以条文式书写方式,夹叙夹论对湿热与温热分类的两类温病条分缕析,全面、系统地总结了清代以前温病的因证脉治。后世将卫气营血辨证与三焦辨证作为温病学成为独立学科的标志。其后,又有王士雄撰《温热经纬》,较为全面系统地总结了前人的温病理论,并对暑病、霍乱的证治理论提出创新性见解。

在温病学派医家理论与实践的双重驱动下,温病学术内涵不断丰富,涉及到瘟疫、疟疾、痢疾、痧症、霍乱、鼠疫、白喉、喉痧和疠风等多种急性传染性疾病,代表著作如郭志邃《痧胀玉衡》、罗汝兰《鼠疫汇编》、张绍修《时疫白喉捷要》、陈耕道《疫痧草》等。温病学科快速独立发展,温病辨证论治体系逐渐走向完善与成熟。尽管如此,寒温之争却并未因此而止步。直至清末,仍然有以陆懋修为代表的医家坚持认为“伤寒钤百病”的观点,同时出现了一派以伤寒折衷温病、融合寒温的医家。学术的辩争促进了中医外感热病学的再深化和再发展。

温病文献编撰和温病类目的创立,大致可分为:既无专著也无专类、有专著而无专类、专著进一步丰富和专类产生等三个阶段。

一是既无专著也无专类阶段:从著录于东汉班固《汉书·艺文志》“方技略”下的《黄帝内经》直到明末,论述温病的相关文献逐渐丰富,散见于医经、伤寒、方书、综合医书中,但未有专著出现;同时,中医古籍在历代书目中的分类虽有细化,但也未见温病专类,反映温病学术和学科在此阶段尚未独立系统发展。

二是有专著而无专类阶段:明末吴又可撰著的《温疫论》为第一部疫病专著,其创新性理论为后世温病学家的开拓发挥作出了示范。直至清末,现存六成的温病专著在此间相继问世,创作的数量和品种均达到了历史巅峰。尽管如此,综合性书目和医学专科书目并未对温病医籍予以单独设类著录,反映出温病虽作为一个可以与伤寒并列的、独立的学科,显然未得到当时史家和目录学家的普遍认同。

三是专著进一步丰富和专类产生阶段:清光绪十八年(1892)凌奂著《医学薪传》,以“时术”为类目著录《温疫论》《温热论》《温病条辨》《温热经纬》等21部瘟疫、时疫及防治相关的温病医籍,是最早将温病著作予以单独设类著录的目录。其开书目中温病专类之先河,反映了温病文献在医学文献中的地位和布局,也折射出医史学家对待温病学术和温病学科的态度。新中国成立后,中国中医科学院图书馆先后开展4次中医古籍资源普查与中医古籍联合书目编撰,1961年《中医图书联合目录》首次以“温病”为类名设置类目,分为:温病,瘟疫,湿温,寒、温、暑、热、时病等,疟、痢,痧胀、霍乱,鼠疫,痉、脑炎和中医的传染病著作等9类,收录1958年以前温病著作277部。1991年《全国中医图书联合目录》收录1949年以前温病书籍,分为四时温病、瘟疫、疟痢和痧胀霍乱鼠疫4类,共510部。2007年《中国中医古籍总目》温病类目设置与1991版一致,书籍增录至541部。2023年《新编中国中医古籍总目》在综合考察温病的学术与学科特点后,重新统筹“温病”类目,在“温病”下设“温病通论”“专病论治”两个三级类目,并在“专病论治”下细化为瘟疫、疟疾、痢疾、痧症、霍乱、鼠疫、白喉、喉痧和疠风9个四级类目,共著录1912年以前温病书籍402部,基本揭示出古代温病学术和学科的知识框架。

从温病专著的相继创作问世和温病类目的设置完善可以看出,温病学术起源较早,但学科的独立相对较晚。正是因为中医药与急性外感热病的千年斗争史脚步从未停歇,促使温病学的理论和临床在近300余年间快速发展。与此同时在众多中医学家、目录学家、文化学者的共同努力下,促进了温病文献理论与实践资料的积累和丰富,使之逐渐成为临床学科的一个重要门类。

通过调研选目、版本考订、提要编撰,本次《医藏》温病卷收录有温病通论,以及“专病论治”中的瘟疫、疟疾、痢疾、痧症、霍乱、鼠疫等6个下位类的93部代表性典籍。

类目设置反映学科布局与学术布局

我们在《医藏》实施方案和《工作指南》中制定了《医藏》编纂体例和内容要求,撰写了全书凡例,确定了全书以编为纲、以类为目的编纂体例。医藏选目以《中国中医古籍总目》(薛清录主编)和《新编中国中医古籍总目》(李鸿涛主编)为主要线索,对现存中医古籍进行初步书目调研和文献调研,对基础文献和临床文献采取同中有别的选目策略。对于基础类文献,主要考虑学术价值和版本价值,而对临床文献则更侧重实用价值,兼顾版本价值。《医藏》选目尤其对临床各科的源头性文献或经典文献予以重点收录,分类上又需体现学科布局和基本内涵。《医藏》温病卷中除综合收录温病理论和专病论治的通论类外,在温病专论中又分为:瘟疫、疟疾、痢疾、痧症、霍乱、鼠疫等6个下位类。其中对源头性文献和经典文献予以重点收录,如瘟疫类著作《温疫论》,疟疾类著作《瘴疟指南》,痢疾类著作《痢疟良方》,痧症类著作《痧胀玉衡》,霍乱类著作《急救时症经验良方》,鼠疫类文献《鼠疫汇编》。白喉和喉痧类按照《中国中医古籍总目》收入喉科卷。以上分类反映了温病学近三百年来学术与学科的分类与布局,并体现了温病病种的基本临床类别,在存真保护的同时对“因书究学”起到了揭示与指导作用。

版本遴选立足调研比对与精审考订

《医藏》的选编出版是一项富含研究性质的编纂工程,既需要中医学、中国医学史、中医文献学和古籍目录与版本学相关专业知识,又需要真正仔细地考察、比对与求证。我们在立足版本“精、足、旧”的基础上,重点考察收录初刻本、作者自刻本与家刻本。

所谓精,即指尽量通过全面调研比对,版本选择精刻精印本,如明代张鹤腾所撰《伤暑全书十卷》,原书现存明天启六年(1626)刻本已收录于《续修四库全书》中,而另一明刻本刻印校对不精,故选清康熙十四年(1675)大兴林起龙刻本,该书校印精详且为存世孤版,书后又附有清代喻昌《瘟疫论》、明代邵弁《运气占候补遗》,并辑录《疫证治案》《治疫名方》,内容丰富,版本精良。版本的精善还体现在初刻本、自刻本、家刻本和家塾刻本上,因为是作者在世时亲自督导校印或者是家族中人职司校雠刊行,所以刻印质量较书坊和后世翻刻重刻本为高,且对文献传承具有重要价值。如清代刘奎所撰《松峰说疫》初刻本不知所踪,我们通过调研发现,清乾隆五十七年(1792)其与《瘟疫论类编》合刻于江宁,而且后来的著录为清嘉庆四年(1799)刻本,内封题为“本衙藏版”的版本即是此初刻本撤换扉页后的后印本,考订理清了此书初刻本版本的传承。又如,清代温病四大家吴鞠通编撰的《温病条辨》,我们选用的是清嘉庆十八年(1813)问心堂初刻本,此本由吴鞠通本人精校并主持刊印,版本和学术价值上乘;清代戴天章《广瘟疫论》收录的是清乾隆四十八年(1783)上元戴祖启家刻本,是由戴天章的孙子戴祖启主持刊刻,为家藏精刻本。此外还收录了商会、药堂、救济局等公私机构的刻印精品,体现了温病防治中社会力量的重要作用。

所谓“足”,是指《医藏》温病卷所收录的版本是内容相对完整的“足本”,为此,我们采取了最大限度的调研和补佚工作,为了补全一书,甚至是选用了同一版本的3家以上的不同机构藏本,以期为后世留下一个最完好的传世底本。

所谓“旧”,即指书籍版本均为存世古籍中年代相对较早,除学术资料价值外,具备一定文物价值。如《温疫论》一书,现存最早的木刻本为清康熙三十年(1691)海盐石楷金陵长庆堂刻本,但此版本目前公共馆所藏并非善本。此本最后求得北京难经经室程钢先生所藏长庆堂早期印本,品相完好,弥足珍贵。收入《医藏》温病卷中,弥补了现今公藏缺失的遗憾。此外,还在选目中删除了一些伪书和价值不高的书,如《杂疫奇方》通过文献考察,发现即为《杂疫证治》;清代刘体恕的《治瘟录》实际是用符箓咒禁方法治疗瘟疫的书籍,不符本类收录原则;《穆氏家传痧症辨疑全书》实为小儿麻疹类专著,故均删去。通过甄别遴选、综合考订,《医藏》温病卷收录的书籍不仅囊括了温病学代表性经典著作,还发掘出很大一部分从未出版的稀见文献,其中孤本或孤版文献达29部。

团队协作体现文献研究与临床优势

温病文献是中医临床文献的重要组成部分,是以记述临床实践为主的书籍,具有重要的实践指导价值。学科交叉与学术互补是《医藏》温病卷编纂过程中的一大特色。本研究团队融合中国中医科学院中医药信息研究所目录学版本学文献学团队、山西中医药大学文献学团队、内蒙古医科大学各家学说教研室文献研究团队,其中具备主任医师职称者2人、副主任医师职称者4人、主治医师职称者3人,具有多年临床实践的经验;具备教授职称者3人,副教授职称者6人,讲师3人;研究员职称者2人,副研究员职称者5人,助理研究员4人。这样一个医教研相融合的团队,为我们在数量众多的温病文献中选优拔萃、汲取精华、删汰伪赝,提供了重要保障。也突出体现了文献研究不仅仅是版本目录上的精选,更要与临床团队密切协作,遴选真正具有传世价值、对临床实践和科技创新大有裨益的文献。

时光飞逝,从立项至今日出版成书,我们在选目择本和评估价值方面力求做到更好。团队成员先后远赴广东、广西、湖南、湖北、江苏、浙江、河北、河南、上海、重庆、四川、新疆等26个省市自治区或直辖市,通过调研比对、考订补佚、择优汰伪,虽然历经了5度春秋,甘苦自知,但从学术能力、人才培养与团队建设中的收获却是无上宝贵的。我们体会,文献研究要服务于临床、服务于学科发展和文化繁荣与传播,应该立足于中医药原创优势的守正传承,扎根于临床价值的精华发掘,秉持有利于临床学术传承与发展、学科开拓与进步的理念予以甄别筛选,进而为打造时代精品,弘扬中医学术,促进科技创新,建设健康中国贡献一份智慧与力量。

文| 中国中医科学院中医药信息研究所李鸿涛 佟琳