我要投稿

我要投稿

本网站定期更新环球健康新闻资讯,欢迎关注首页以阅读最新文章。

来源:科技日报 科技日报记者 张梦然

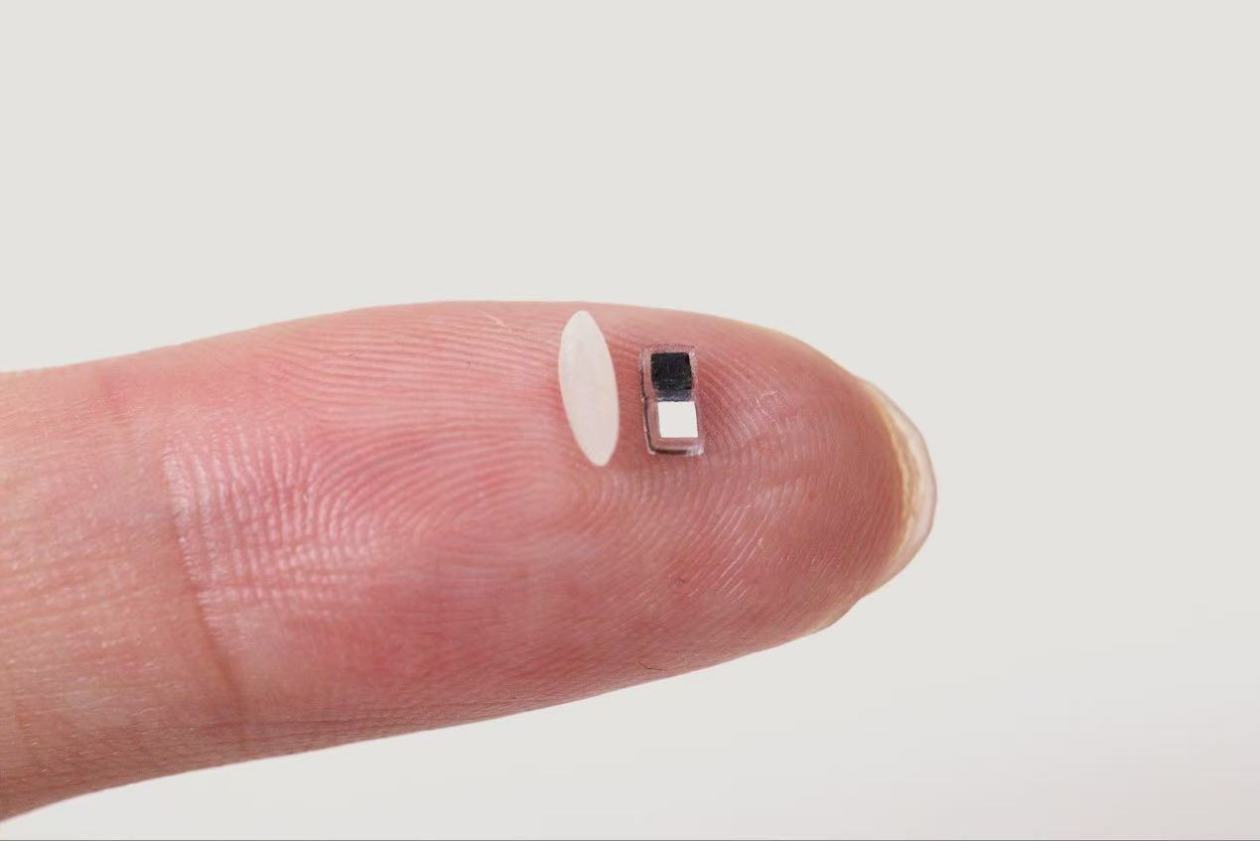

最新一期《自然》杂志发表的研究报告了一个比米粒更小的起搏器。该临时起搏器为目前世界最小规格,无需电源,能在动物模型和人类心脏组织中有效调动心脏起搏。这个小型无线装置或可微创植入患者体内,不需要时即可分解吸收,降低治疗的整体风险。

临时起搏器对于在心脏手术后出现短暂心动过缓的患者非常重要。传统临时起搏器需要开展的侵入性手术有很大风险,比如感染或心肌受损,以及外部电源和控制系统造成的并发症。这些挑战在年轻患者或体形偏小患者中是最为严峻的。

美国西北大学研究团队设计并在动物模型和人类心脏组织中演示了一个小型临时起搏器的有效性。该装置大小为1.8mm×3.5mm×1mm,比之前报道过的任何起搏器都小,而且能使用微创技术植入。该装置内的电极在遇到体液时会产生电流,从而无需外部电源或导线。这种设置能让该装置在与一个皮肤界面的无线单元配对后自主工作,该单元可检测心脏活动以及用光学方法无线控制该起搏器。

此外,该装置可生物吸收(使用寿命到期后会分解或被身体吸收),使用后无需手术取出。该装置已能在小型和大型动物模型(如小鼠和猪),以及取自器官供体的人类心脏中控制心脏起搏。团队表示,该装置或许还可改造用于其他应用,如神经和骨骼再生、创面治疗、疼痛管理。

来源:科技日报

科技日报北京4月1日电 (记者张梦然)《自然·医学》杂志3月31日报道了一个预测早期阿尔茨海默病患者未来认知恢复与衰退的潜在新生物标志物。这个蛋白指标或能提高对阿尔茨海默病患者症状发作和病情进展的预测能力。

阿尔茨海默病是最常见的痴呆症形式,其涉及的复杂病理过程最早会比临床症状提前几十年出现。认知衰退是指思考能力的逐渐丧失,其速度在阿尔茨海默病中有快有慢,症状发作通常在40岁到100岁之间。从轻度认知受损进展到痴呆症一般需要2—20年不等。虽然早期阿尔茨海默病的生物标志物(如β淀粉样蛋白和tau蛋白)检测技术已取得进展,但这些指标无法完全解释阿尔茨海默病患者中观察到的认知受损差异。

美国斯坦福大学团队此次对美国、瑞典和芬兰的6个独立人群共计3397人的脑脊液开展了大规模蛋白质分析,脑脊液是指包裹大脑和脊髓的液体。分析结果再与这些受试者的脑脊液和脑扫描生物标志物β淀粉样蛋白和tau蛋白的数据、认知功能、年龄、性别和阿尔茨海默病风险基因相结合。

团队发现,特定脑脊液蛋白与认知受损密切相关,这种相关性独立于β淀粉样蛋白和tau蛋白。他们利用机器学习分析显示,YWHAG和NPTX2这两种突触蛋白的比例,可能是比当前金标准生物标志物更为可靠的认知受损指标。该比例(即YWHAG:NPTX2)上升与认知受损和痴呆症概率升高相关。这个比例从生命早期开始就会随年龄增长而上升,且还能预测阿尔茨海默病的发病和进展。

新发现为阿尔茨海默病的早期发现和监测提供了一个潜在的新生物标志物。而这个生物标志物或还能为相关药物治疗性临床试验寻找到更灵敏的标志物。

来源:科技日报 记者:金凤

化疗,作为癌症治疗的“三驾马车”之一,虽然能抑制癌细胞生长,却因缺乏精准性,成为一把双刃剑。记者2日从东南大学获悉,该校首席教授梁高林带领团队研发出一项“释放与捕获”药物的新型递送策略,可以让化疗药物更精准地“锁定”在肿瘤部位,使其长时间发挥作用。该策略在小鼠乳腺癌模型中显著提升了化疗效果。相关成果近日发表于国际期刊《生物材料》。

“近年来,为了提升化疗药物的靶向性,科研人员研发出许多基于纳米载体的药物递送系统,但其实际靶向效率不尽如人意。如何让药物在肿瘤病灶‘安营扎寨、持续作战’,是纳米医学领域亟待攻克的难题。”论文共同通讯作者梁高林介绍说。

面对这些难题,梁高林带领团队设计出一种新型纳米复合体。在复合体的内部,他们将化疗药物喜树碱(CPT)修饰在团队设计的一种结构特殊的多肽上,形成水溶性的喜树碱前药分子Nap-FYp-CPT。复合体的“壳”则为多孔的二氧化硅纳米载体。

“我们为患有乳腺癌的小鼠注入纳米复合体。当复合体抵达肿瘤附近后,肿瘤的微酸性环境触发纳米载体释放前药分子。随后,肿瘤细胞膜表面高表达的碱性磷酸酶(ALP)会‘吃掉’前药分子中的磷酸根,并形成纳米纤维,在肿瘤细胞膜表面构建起一层水凝胶。在水凝胶作用下,纳米复合体便牢牢地附着在肿瘤细胞膜上,其中的前药分子就进入肿瘤细胞内。”梁高林介绍,进入细胞后,前药分子会释放活性化疗药物喜树碱,对肿瘤细胞发起攻击,这有效提高了细胞内的药物浓度,延长了药物在肿瘤部位的滞留时间。

论文共同通讯作者、东南大学生物科学与医学工程学院研究员王睿介绍,团队在14天内两次为小鼠注入了纳米复合体,发现其抑制了肿瘤生长,将化疗药物的靶向利用率提高到5%至15%。

梁高林表示,这种药物递送策略,为解决传统化疗方法中靶向性差、副作用大、损失健康细胞等问题提供了一种新路径。如果进入临床,其有望为难以手术切除的转移性肿瘤定制更为高效、个性化的治疗方案。

来源:光明日报

本报上海4月1日电(记者孟歆迪) 3月31日,中国(上海)自由贸易试验区临港新片区跨境医疗方案发布会暨首批项目签约揭牌仪式举行。现场发布了《临港新片区发展跨境医疗推进国际医疗服务集聚区建设实施方案》(以下简称《实施方案》)。

《实施方案》提出,到2025年,组建临港新片区跨境医疗服务中心和药械进出口服务中心,畅通患者跨境医疗和药械进出口路径,形成国际宣介、转诊等完整跨境医疗服务流程,营造临港国际医疗学术氛围,以典型案例引路实现跨境医疗制度创新和“临港案例”突破。到2030年,医疗资源跨境流动更加便利,集聚一批高水平国际医疗服务资源,形成聚焦复杂手术、疑难杂症等的严肃医疗资源组团,聚焦医疗美容、高端体检等的消费医疗资源组团,以及聚焦基因技术、细胞治疗等的前沿医疗资源组团,构建良性互动、融合发展的国际医疗服务体系,推动临港新片区医疗服务水平“提上去”,服务国际医疗旅游、康养旅游“留下来”。

《实施方案》同时从“推动高水平医疗服务资源集聚”“促进跨境医疗服务要素便捷流动”以及“提升医疗服务国际化水平”三个维度提出了十二项任务,并具体细化到执行部门,通过建立临港新片区推进跨境医疗专项工作小组,统筹协调各项工作,及时研究解决相关事宜。《实施方案》积极争取跨境医疗创新突破举措在临港新片区的先行先试,制定临港新片区跨境医疗专项政策,发挥激励引导作用。

来源:科技日报

“我希望选修这门课既能帮我做好体重管理,又能实现个人生活能力和自信心的提升。”近日,大连理工大学电气工程学院学生戴鑫在接受科技日报记者采访时表示,他对“体重管理”训练课期待满满。

为响应国家“体重管理年”行动号召,近日,大连理工大学面向体质指数(BMI)大于等于30的学生群体开设“体重管理”特色训练课程。该课程设置了连续21天的短期和更长周期的干预计划,利用课外时间组织专项学习,搭建包括科学锻炼、健康饮食和心理疏导多维度的特色课程平台,提升学生体重管理意识,拥抱健康生活方式。

学生线上报名课程后,需要完成包括血压、心肺耐力和情绪评估等内容的课前普查,从而针对性制定科学有效的体重管理方案。

在科学锻炼课程环节,学生将在专业老师的指导下,连续完成21天有计划、多类型、有针对性的陆上训练和水中训练。其中,陆上训练多采用垫上动作,搭配弹力带、瑜伽球、踏板等运动器材进行;水中训练则包括水中健身操和游泳。运动记录还可以充抵必修体育课程的相关测试,折抵部分学时学分,鼓励学生们更好地坚持锻炼。

在健康饮食环节,学校联合营养学专家团队创新研发,形成兼顾口味、营养价值和热量管理的健康饮食方案。在21天的63餐中,学生需要在健康餐指定窗口按要求就餐50次以上才算合格,确保既满足学生身体基础代谢需求,又能在多样化饮食中实现“无痛”减重。

在心理疏导环节,学生将在专业教师的带领下,完成课前评估、课中支持和课后跟进的全流程心理辅导,帮助学生在体重管理过程中保持积极心态,克服心理障碍,增强自信心,长效提升体重管理效果,为健康生活筑牢心理基础。

“我们会在课程中做好全过程的数据跟进,并对学生实时展示。希望通过科学锻炼、健康饮食和心理疏导多维度的训练,帮助同学们养成科学运动和健康饮食的习惯,更好地管理体重、强健身心,引领健康风尚。”大连理工大学体育与健康学院副院长高峰杉表示。

来源:国家卫健委网站

4月7日,世界卫生日宣传活动在北京举行,国家卫生健康委主任雷海潮出席并致辞,世界卫生组织总干事谭德塞视频致辞。

世卫组织将2025年世界卫生日主题确定为“健康起点,希望未来”,国家卫生健康委将中国主题定为“保障母婴健康 呵护祖国未来”。雷海潮指出,中国坚持以人民为中心的发展理念,妇幼保健服务能力和覆盖率不断提升,被世卫组织列为妇幼健康10个高绩效国家之一。在健康中国建设进程中,将持续优化全生命周期服务链条,深入开展“儿科和精神卫生服务年”,推动妇幼健康高质量发展。中国愿加强国际交流合作,提供力所能及的对外支援,坚定支持世卫组织、联合国儿童基金会等国际组织提高全球母婴健康水平,推动构建人类卫生健康共同体。

谭德塞感谢中国政府在孕产妇和儿童健康领域发挥了领导作用,并强调世界各国所有妇女都需要获得良好孕产保健服务。

世卫组织驻华代表处、联合国儿基会驻华代表处以及相关部门和北京市有关负责人出席活动。

图片来源:国家卫健委网站

活动上,海淀区妇幼保健院医护群体(图1)、陈尉华(图2)、何怡华(图3)、朵林(图4)、黄鸿眉、何强、胡燕(图5)、李正红(图6)通过情景短剧、诗朗诵等讲述了急危重症孕产妇抢救、出生缺陷和儿童重大疾病防治、人工智能应用、援外先心病筛查救治等动人故事,展现了中国保障妇幼健康的生动实践。

来源:人民网

2025年4月2日是第十八个“世界孤独症日”。孤独症谱系障碍是一种复杂的神经发育障碍,通常起病于发育早期,患儿的核心特征包括社交沟通缺陷、兴趣狭窄以及刻板重复行为。

深圳市儿童医院心理治疗师陈俏如在接受采访时介绍,孤独症的病因尚未完全明确,现有研究表明,其发生可能与遗传因素、神经生物学异常及环境因素的交互作用相关。孤独症的症状通常在3岁前显现,早期的识别和干预至关重要。如果孩子表现出以下“五不”症状中的多项,家长应提高警觉,尽早带孩子到医院进行评估筛查,制定干预计划。

不(少)看:孩子目光接触减少,缺乏对有意义社交刺激的视觉注视,对人脸、表情关注度低;不(少)应:社会性回应能力下降,包括对名字呼唤的反应迟钝或缺乏共同注意能力;不(少)指:缺乏恰当的指向型手势,如不主动用手指指示物品或请求帮助;不(少)语:言语发育迟缓,尽管语言发育迟缓并非孤独症的特异性表现,但孤独症患儿常伴随语言理解及表达障碍;不当:存在异常的物品使用方式及感知觉异常,如执着于排列物品、旋转物体、或出现刻板语言、仿说语言及行为倒退等现象。

“孤独症的早期识别仍然面临诸多挑战,公众对孤独症的认知可能还存在一些误区。例如,孤独症患儿常被误认为仅仅是性格内向或不愿社交。”陈俏如解释,事实上,孤独症患儿并非缺乏社交意愿,而是由于神经系统的功能异常,导致其在社交情境中的信息解读、情绪理解及互动能力受损,从而表现出严重的社交障碍。

陈俏如表示,目前尚无针对孤独症的特效药物治疗,主要的干预手段包括行为治疗、社交技能训练以及家庭支持体系建设等。研究表明,早期干预对孤独症患儿的社交功能、认知能力及适应行为的发展具有显著作用。有效的干预措施包括:建立支持性沟通环境、运用结构化教学(如应用行为分析,ABA)、促进社交互动、结合感觉统合训练以及确保规律作息和合理的营养管理。

“家庭在孤独症干预中的作用至关重要,在干预过程中,家庭成员和主要照顾者的积极参与,尤其是在日常生活中的泛化训练,能显著提升干预效果。”陈俏如提示,患儿家长之间的经验交流和情感支持也有助于缓解压力,增强家长在养育过程中的应对能力。建议家长们加入孤独症相关的支持性团体,多参与相关的社会活动,与专业人员及其他家长共同探讨科学的干预策略,从而最大程度地促进孤独症患儿的成长与发展。

来源:人民网-人民日报

据新华社日内瓦4月2日电 世界卫生组织1日发布首个关于真菌感染检测和治疗的报告,强调当前应对侵袭性真菌感染的药物和诊断工具严重短缺,迫切需要创新研发来填补空白。

世卫组织发布的公报说,真菌感染正成为日益严重的公共卫生问题,常见真菌感染对治疗药物的耐药性正在增加,这些感染对有严重基础疾病和免疫系统受损人群的影响尤为严重。

世卫组织“重点真菌病原体清单”(FPPL)分为“极度重要”“高度重要”和“中等重要”3类,其中被列为“极度重要”类别的真菌感染致死率可高达88%。世卫组织说,由于诊断工具匮乏、抗真菌药物供应有限以及新疗法研发过程缓慢且复杂,应对真菌感染充满挑战。

这份报告指出,过去10年,仅有4种新的抗真菌药物获得美国、欧盟或中国的监管机构批准上市。目前,有9种抗真菌药物正处于临床研发阶段,用于对抗最具健康威胁的真菌。然而,仅有3种候选药物处于临床研发最后阶段,意味着未来10年内将很少有这类药物获批。此外,尽管有22种药物处于临床前研发阶段,但考虑到早期药物研发阶段的高失败率、风险和挑战,这一数量远不能满足临床潜在需求。

报告强调,目前的抗真菌治疗方案存在许多问题,包括严重副作用、频繁的药物相互作用、药物的剂型有限以及需要长期住院治疗等。与此同时,针对由重点真菌病原体引发严重感染的抗真菌药物不足,儿童适用的治疗方案尤为缺乏。

来源:央视新闻客户端 央视记者:刘骁骞

当地时间4月6日,美国卫生与公众服务部部长小罗伯特·肯尼迪在社交媒体平台上发文表示,截至4月6日,美国有22个州共确诊麻疹病例642例,其中499例发生在得克萨斯州。

此外,得克萨斯州西部城市拉伯克一家医院6日说,该州一名儿童被确诊死于麻疹。这是美国今年来报告的第三例麻疹死亡病例。

拉伯克市大学医疗中心6日发表声明说,这名儿童没有潜在健康问题,“住院期间在接受麻疹并发症治疗”。这起死亡病例凸显接种疫苗的重要性。据《纽约时报》报道,死者是一名8岁女孩,本月3日死于因麻疹导致的肺衰竭。

今年2月,得州卫生服务部发布公报说,该州一名儿童被确诊死于麻疹。3月,新墨西哥州报告一例麻疹死亡病例。据多家美媒报道,3名死者生前均未接种过麻疹疫苗。得州公共卫生官员3月表示,麻疹疫情在疫苗接种率低于平均水平的地区传播最快,可能持续数月至一年之久。

美国于2000年宣布消除本土麻疹疾病,但此后仍有与其他麻疹传播国家和地区相关的输入型病例。

麻疹是一种由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道传染病,主要经呼吸道飞沫传播和气溶胶传播。感染者在接触病毒后一到两周内会出现高烧、咳嗽、流涕、眼睛发红、流泪、皮疹等症状,病情严重时可引发肺炎等并发症甚至导致死亡。美疾控中心表示,预防麻疹的最佳方法是接种两剂麻疹疫苗,该疫苗主要以麻疹、腮腺炎、风疹三联疫苗的形式接种。

来源:新华网

新华社布宜诺斯艾利斯4月3日电(记者王钟毅 张铎)蒙得维的亚消息:中国-乌拉圭生物纳米制药联合实验室启动仪式3日在位于乌首都蒙得维的亚的乌拉圭共和国大学举行。联合实验室将在纳米科技领域开展前瞻性研究,服务两国在该领域的产业发展。

中国驻乌拉圭大使黄亚中在祝贺实验室正式启动时指出,科技交流合作是中乌全面战略伙伴关系的重要组成部分,该实验室是两国科技创新合作的又一重要成果。中方愿同乌方一道,将实验室打造成中乌科技合作的标志性项目。

乌拉圭总统府规划和预算办公室主任阿里姆在启动仪式上表示,中国科创发展水平居世界前沿,乌中加强各领域合作至关重要,期待双方不断孵化新项目,造福两国人民。

乌拉圭共和国大学校长蒙布鲁介绍了项目情况,并表示学校将支持实验室不断取得新成果。

2023年,青岛大学与乌拉圭共和国大学签署协议,决定开展共建生物纳米制药联合实验室等一系列合作。生物纳米制药联合实验室旨在依托双方在纳米科技领域的人才和资源,聚焦纳米材料与技术的重大关键问题,开展前瞻性研究。

来源:央视新闻客户端

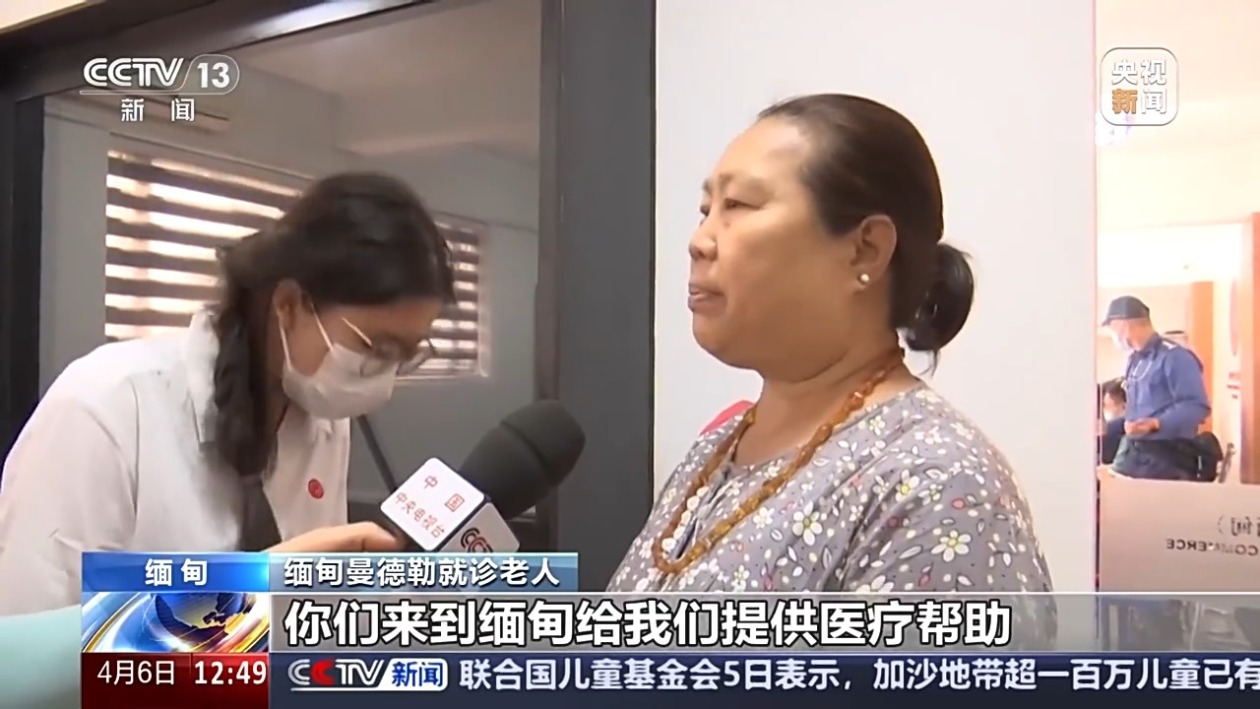

缅甸中部发生强震以来,多支中国救援队伍在震区参与救援。昨天(5日),中国救援队伍在曼德勒为当地民众开展了义诊服务。

总台央视记者 唐国荣:这里是缅甸曼德勒的多金堰地区,来自中国救援队、中国国际救援队和中国香港救援队的医疗队员们,来到这里为缅甸地震中受灾的人员开展各种医疗救助服务。

巡诊点门外,来自多金堰附近的近百位伤者排起了长队等候就诊。

在儿科分诊台处,记者看到一位婴儿哭闹个不停,在孩子妈妈的安抚下,医护人员用听诊器仔细检查孩子的心肺。

中国救援队医疗分队 赵鑫磊:这个小孩是1岁零4个月,他就是在五天之前开始呕吐,三天呕吐一次,是从地震之后就开始有这个症状,但现在这个孩子不是太配合。

男童妈妈:医生给我的孩子开了退烧药,说按时吃药,头晕症状就会好的。

为了进一步提高问诊的准确度,中国国际救援队的医护人员还带来了便携式X光机、掌上超声仪等设备。一位60多岁的缅甸老奶奶,在震后出现了胸闷、腰痛等多处不适,在得知金都堰有中国医生坐诊后,她第一时间赶来。

缅甸曼德勒就诊老人:你们来到缅甸给我们提供医疗帮助,让我能看上病,我真的太高兴了,非常感谢你们。

据介绍,此次义诊由经验丰富的医疗专家和护士共20余人组成,涵盖内科、外科、儿科等多个科室。在5日上下午两个点位的医疗服务共接诊患者158人,辅助检查化验59人次,发放各类药品及防疫用品共218盒(套)。

中国国际救援队医疗分队 陈金宏:今天我们来到这里,开展内外妇儿诊疗,进行防疫消杀的培训,并提供了心理咨询服务,下一步结合曼德勒市伤情灾情,我们会持续为当地灾民做好医疗服务。

来源:中国新闻网

中新网北京4月6日电 联合国儿童基金会(儿基会)5日警告称,加沙地带自本轮冲突爆发以来“最长时间封锁”对当地超过100万名儿童造成严重影响。

据联合国官网消息,儿基会警告称,自3月2日以来,没有任何援助物资被允许进入加沙地带,这一封锁期是本轮冲突爆发以来时间最长的一次,已导致食品、安全饮用水及医疗用品严重短缺。缺乏这些基本生活物资将导致营养不良、疾病和其他原本可以预防的健康问题加剧,进而导致儿童死亡人数上升。

据儿基会统计,目前加沙地带已有21个治疗营养不良的门诊中心(占总数的15%)被迫关闭。加沙地带现有婴儿配方奶仅能满足约400名婴儿一个月的需求,而预计当地有近10000名六个月以下婴儿需要补充喂养。儿基会在当地开展的心理健康与心理社会支持、地雷风险教育以及儿童保护个案管理等重要服务也被迫缩减。

消息还称,在此前加沙地带停火期间,儿基会曾设法修复部分关键水井和供水点。随着停火协议破裂,许多设施未能修复或正面临进一步损坏的风险。

据儿基会估算,加沙地带目前有包括约40万名儿童在内的100万人的饮用水供应量从每人每天16升锐减至6升,如果燃料耗尽,可能进一步降至4升以下。这将迫使当地民众依赖不安全水源,显著增加疾病暴发的可能性,尤其对儿童构成极大威胁。

儿基会中东和北非区域主任爱德华·贝格贝德(Edouard Beigbeder)表示,该机构有大量已准备就绪进入加沙地带的救援物资被迫堆放在仓库中。他敦促以色列方面,必须履行国际人道法所规定的义务,立即允许人道援助进入加沙地带。

他同时强调,尽管面临严峻挑战,儿基会及其合作伙伴依然在加沙地带维持关键人道存在,为受影响儿童和家庭提供支持。

来源:新华网

中国(天津)第26批援加蓬医疗队6日开展义诊活动,提供热带病科普、常规体检和诊疗服务。 新华社发(中交一公局集团供图)

这是4月6日在加蓬北部奥耶姆道路整治项目地区拍摄的义诊活动现场(手机照片)。

4月6日,在加蓬北部奥耶姆道路整治项目地区,中国(天津)第26批援加蓬医疗队专家在义诊活动现场与项目中方员工、属地雇员合影(手机照片)。