我要投稿

我要投稿

本网站定期更新环球健康新闻资讯,欢迎关注首页以阅读最新文章。

来源:科技日报

科技日报北京7月31日电 (记者张梦然)美国加州大学圣迭哥分校领导的一个研究团队首次表明,可穿戴的非侵入性设备能在临床环境中测量人类迷走神经活动。该设备成功记录了人类迷走神经、颈动脉窦神经以及在颈部皮肤和肌肉中发现的其他自主神经的活动。研究发表于最新一期《自然·通讯生物学》。

迷走神经如同神经系统的“高速公路”,它在人体由损伤或感染引起炎症反应中,起着关键作用,并且一直是败血症等致命疾病研究的重点。为了向医疗人员提供一种经过临床验证的、可用于监测神经系统活动水平的工具,研究人员设计了一种灵活的、黏合剂集成的电极阵列。

这种新设备利用“磁神经造影术”,取代了手术植入微电极来监测或激活迷走神经,做到了无创、准确且实时。该设备的原理是能准确“感应”神经活动产生的磁场,这些磁场脉冲可警示神经系统受到的“威胁”。

研究人员在9名成年人受试者中测试了该设备。患者们被注射了毒素脂多糖,在体内诱导一种暂时的过度炎症状态,模仿了与血液感染相关的炎症。而在患者注射脂多糖后的半小时内,该设备已检测到他们右耳以下的神经活动发生了变化。研究人员证实了神经活动的增加和通过血液样本释放的炎症蛋白。他们还记录了整个过程中心率的变化,以及两个部位的神经放电与特定炎症细胞因子、抗炎细胞因子变化之间的关系。

借助新技术,医生成功识别出有高风险发生与败血症相关的并发症和死亡率的两组患者。未来该设备还可用于确定相关治疗是否能有效减少体内炎症,从而定制针对个体患者神经系统的治疗剂量。

来源:科技日报 记者刘霞

英国伦敦大学学院科学家领导的国际团队,通过综合分析多项证据,将高胆固醇和视力丧失列为痴呆症的两大新增危险因素。相关论文发表于7月31日出版的《柳叶刀》杂志。

早在2020年,科学家就确定了12个痴呆症风险因素:听力受损、抑郁、吸烟、高血压、大量饮酒、肥胖、空气污染、创伤性脑损伤、糖尿病、社会孤立、缺乏运动和缺乏教育。现在,研究人员基于最新证据,在清单上又增加了两个新的风险因素:65岁以下低密度脂蛋白(LDL)水平高,以及晚年未经治疗的视力丧失。

研究人员发现高LDL胆固醇水平与痴呆症发病率之间存在显著关联。其中一项涉及近120万名65岁以下英国参与者的长期跟踪调查显示,LDL胆固醇每增加1毫摩尔/升,痴呆症的发病率就会上升8%。

在对620多万名老年人的研究数据进行分析后,研究人员将未经治疗的视力丧失列为痴呆症风险因素。

模型估算显示,消除所有14项风险因素,将能预防全球约45%的痴呆症病例发生。

来源:中国循环杂志

近日,发表在JAMA子刊上的一项研究显示,对生活感恩的人,心血管死亡风险低。

研究显示,感恩程度更高的人略显年轻,多已婚或有伴侣,社会经济地位较高,社会参与度、宗教信仰和乐观度更高,基线时更健康,抑郁程度较低。

进一步分析显示,感恩水平与全因死亡,特别是心血管死亡,存在明显负相关。

具体而言,与感恩水平最低的人相比,感恩程度最高的人,降低约29%的死亡风险。

而且即使考虑了年龄、教育背景、收入水平、社会参与度、宗教活动、身体状况、生活习惯、认知功能以及心理健康状况等因素后,感恩与死亡率间的负相关关系仍显著。

研究者认为,感恩程度高有助于延寿,可能与激发个体内在意义感与归属感有关。感恩作为积极的情感体验,有助于促进这种意义感的构建,帮助个体维持积极的社会联系,进而促进健康状况。

不过研究也表明,凡事过犹不及,感恩也是如此,过度的感恩会增加心理负担。

研究者指出,感恩也许处于平衡状态,才能发挥出积极正面的效果。

不论如何,要学会感恩,看到生活中美好的一面,提升自我的幸福感,进而提高生命质量。

这项研究纳入了护士健康研究中49275例参与者,基线年龄平均为79岁。研究者应用6 项感恩问卷(GQ-6)评估个体感恩情感倾向,回答选项范围从 1(非常不同意)到 7(非常同意)。分数越高表示感恩程度越高。

来源:中国新闻网

中新网北京8月1日电(邵萌)国家疾控局7月29日披露的全国法定传染病疫情数据显示,6月,全国报告百日咳发病数85817例。

中新健康梳理历年数据发现,今年以来,我国百日咳发病率呈明显上升趋势,上半年累计报告发病数超33万,死亡病例23例。仅今年6月的百日咳发病数,就超过了2022年至2023年发病数的总和。

百日咳发病数为何激增?疫苗还有效吗?我们该如何防范?

百日咳再现

百日咳是由百日咳鲍特菌感染引起的急性呼吸道传染病,曾是全球儿童发病和死亡的重要原因之一。该病传染性极强,主要通过呼吸道飞沫传播,也可经密切接触传播,病程可持续2-3个月。

各年龄人群均可见百日咳发病,但婴幼儿更加易感,合并肺炎、百日咳脑病等并发症的风险也更高。

随着百白破联合疫苗接种率的提高,全球百日咳发病率大幅度降低。不过,近年来,很多疫苗覆盖率较高的国家百日咳发病数都有所回升,国际上也称之为“百日咳再现”。

英国卫生安全局近期发布的数据显示,今年1月至5月,英格兰百日咳确诊病例数达到7599起,该地2023年全年的确诊病例数为858起。另据媒体报道,韩国疾病管理厅7月3日发布的数据显示,截至7月2日,今年百日咳患者累计人数为4803名,是去年同期的300倍。

此外,越来越多的百日咳病例在青少年和成年人中被发现。国家卫健委发布的《百日咳诊疗方案(2023年版)》(以下简称“《诊疗方案》”)显示,百日咳的发病年龄高峰从婴幼儿转移至青少年及成年人,青少年及成年人成为婴儿百日咳的主要传染源。

发病率为何明显上升

为何近年来国内外百日咳疫情回升?

南方医科大学公共卫生学院生物安全研究中心主任赵卫曾向中新健康分析,百日咳约每2至5年出现一个流行高峰,过去其传播在全球范围内被严重低估。

在他看来,百日咳疫情回升既与百日咳进入流行期相关,也可能与主动监测下百日咳发病率会明显上升有关。

上海市肺科医院呼吸与危重症医学科副主任胡洋此前在接受中新健康采访时表示,一般来说,可能与菌株变异或宿主针对百日咳鲍特菌的免疫力下降有关。

今年5月,中国疾控中心推送的一篇百日咳科普文章显示,除了受流行周期、核酸检测方法的推广使用等因素影响外,百日咳疫情回升还与自然感染百日咳或疫苗免疫均不能获得终生保护,人群获得的免疫保护随时间衰减有关。

接种疫苗无法终身免疫

接种含百日咳成分疫苗是预防百日咳最有效的措施,可以降低感染后重症和死亡的风险。

在我国,百白破疫苗是纳入国家免疫规划对适龄儿童进行常规接种的疫苗,儿童可免费接种。按照国家免疫规划程序,儿童应在3、4、5月龄和18月龄各接种1剂次含百日咳成分疫苗。

值得注意的是,接种含百日咳成分的疫苗或自然感染,均不能获得终生保护。《诊疗方案》提醒,通常疫苗接种3至5年后保护性抗体水平下降,12年后抗体几乎消失。若有流行时易感人群仍需加强接种。

百日咳发病率上升也引发了对免疫策略的再讨论。中国疾控中心主任沈洪兵在3月16日召开的2024年疫苗与免疫大会上表示,当前我国百日咳防控需要引起高度重视。“我们的免疫规划政策是不是要调整,疫苗还需要什么改变,这些值得考虑。”他说。(完)

来源:人民日报海外版

据新华社北京电 (记者李恒、董瑞丰)国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司近日印发《麻疹诊疗方案(2024年版)》《登革热诊疗方案(2024年版)》和《人感染禽流感诊疗方案(2024年版)》,旨在进一步提高传染病规范化、同质化诊疗水平,指导各级各类医疗机构做好相关疾病医疗救治工作。

3份诊疗方案明确了相关传染病的病原学、流行病学、发病机制、病理改变、临床表现、并发症、鉴别诊断、治疗、预后、预防等。

《麻疹诊疗方案(2024年版)》指出,麻疹是由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道传染病。人群对麻疹普遍易感,对麻疹病毒没有免疫力的人群暴露后的显性感染率达到90%以上。麻疹治疗以对症支持治疗为主,无有效抗病毒治疗药物。

《登革热诊疗方案(2024年版)》指出,登革热是由登革病毒引起,经媒介伊蚊叮咬传播的急性传染病。其临床特征为突起发热、全身疼痛、皮疹、出血及白细胞减少等。登革热治疗原则是早发现、早诊断、早治疗。《人感染禽流感诊疗方案(2024年版)》指出,人感染禽流感是由禽流感病毒中某些亚型(如H5、H6、H7、H9及H10等亚型病毒中的一些毒株)感染人所引起的急性呼吸道传染病,临床症状因感染病毒的亚型不同而异。人感染禽流感预防方法包括避免接触生病或死亡动物等。若有发热等不适症状,应尽快就诊并告知接诊医生发病前有无禽类接触史或是否去过活禽市场。

来源:联合国微博

世界卫生组织7日表示,新冠病毒感染率正在全球范围内激增,包括在2024年巴黎奥运会期间,而且这种情况不太可能很快得到改善。并且更严重的冠状病毒变种可能很快就会出现。

世卫组织表示,来自84个国家的哨点监测系统的数据显示,新冠病毒检测呈阳性的百分比在过去几周里一直在上升。欧洲阳性率超过20%。美洲、欧洲和西太平洋地区都出现了新的感染潮。废水监测表明,新冠病毒的流行比目前的数字高出2到20倍。随着病毒的不断演变和传播,出现更严重病毒株的风险越来越大,这种病毒有可能躲过检测系统,并对医疗干预措施没有反应。

虽然入院人数(包括重症监护)仍大大低于疫情高峰期,但世卫组织正敦促各国政府加强疫苗接种活动。世卫组织表示,作为个人,必须采取措施降低感染和患严重疾病的风险,确保高危人群每12个月至少接种一次疫苗。如果出现更严重的变种,那么高危人群患严重疾病的可能性会非常大。

来源:环球时报

【环球时报综合报道】据美联社4日报道,越来越多的美国学校开始推出心理解压课程,也就是通过瑜伽、冥想和所谓“正念训练”等方式帮助学生管控情绪、纾解压力。

据报道,在亚特兰大市一所小学,三年级学生在冥想课上闭上眼睛,随着广播中的声音指导,双手大拇指从额头下滑至胸前,进入所谓“正念冥想”状态。一名9岁女生表示,参加“正念冥想”训练后,“我爱上了现在的自己”。另一名9岁男生表示,他不光在学校参加“正念冥想”,回到家里父亲也指导他开展训练。 美国疾病控制与预防中心去年指出,全美1/3以上学子长期受悲伤和失望情绪影响,并建议学校引导学生开展所谓“正念训练”。相关数据显示,2007年至2020年间,美国10至17岁黑人青少年的自杀率增长了144%,在所有族群之中增速最高。也有数据指出,在美国有色人种学生占比高的学校中,学生获得心理辅导帮助的机会要少于白人学生占多数的学校。有小学副校长强调了学校社区的多元化和包容性的重要性,以及为学生提供心理健康支持的必要性。

然而,一些保守派人士也对学校推出的心理解压课程内容表示质疑。他们认为,所谓的“正念训练”中掺杂了有关种族和性别认同等议题,可能把学生心理辅导项目引入歧途。(甄翔)

来源:环球时报

【环球时报综合报道】美国福克斯新闻网7月30日报道称,来自加州洛杉矶的21岁女子詹娜·格斯特纳,被诊断出患有肥大细胞活化综合征(MCAS),这种奇怪的病让她的菜单上只有13种食物。根据美国过敏、哮喘和免疫学学会的定义,MCAS是一种“患者反复出现过敏性症状的情况,这些症状包括荨麻疹、肿胀、低血压、呼吸困难和严重腹泻”。

据报道,从出生到现在,格斯特纳一直在遭受着随机的健康问题。她表示,“我总是被贴上‘敏感’的标签。我的皮肤很敏感,胃也很敏感,很容易生病/受伤”。12岁左右时,格斯特纳的身体状况开始变得更糟。她发现,当她吃某些食物时,疼痛、恶心、疲劳、头晕等症状会变得更加严重。“我吃的某些食物越多,反应就越严重,”她说。

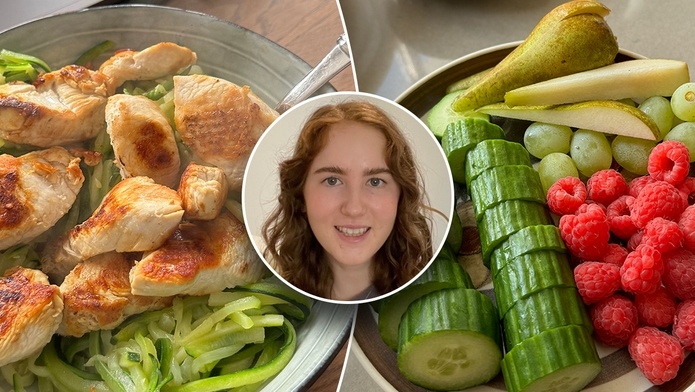

在放弃食用一些食物后,格斯特纳的MCAS症状有所改善。18岁时,她每天吃的食物种类减少到了13种。“我知道自己需要解决身体健康问题,也需要解决心理健康问题”。格斯特纳做了很多测试,以确定哪些食物会引起她的过敏反应,结果发现她过敏的食物有100多种。在医生反复确认后,格斯特纳最终被诊断出患有MCAS。现在她只能吃13种不会让她出现过敏症状的食物:白鱼、火鸡、青豆、西葫芦、黄瓜、酸橙、枣、葡萄、覆盆子、梨、奇亚籽、睡莲籽和橄榄油。

格斯特纳对100多种食物过敏,她允许摄入的食物清单上只有13种。 图源:美国福克斯新闻网

报道称,格斯特纳目前在美国南加州大学读书。她表示自己日常生活中面对的主要挑战,就是在吃饭和外出就餐时确保自己的食物没有被“交叉污染”过。对于别人而言,外出“下馆子”是轻松愉快的,但对她而言反倒成了折磨。“大多数餐厅都没有我能吃的食物,”格斯特纳表示,“所以如果我想出去吃饭,通常必须查看几个餐馆的菜单,才能找到菜单上有我能吃的东西的地方。然后我必须联系餐厅,确保它们能做出适合我吃的食物搭配。即便如此,外出就餐还是让我非常焦虑,因为即使是少量的其他食物也会引起我的过敏反应。”格斯特纳还提到,自己在日常生活中往往吃相同的东西,比如早餐吃火鸡和奇亚籽布丁,午餐和晚餐吃蔬菜和含蛋白质的火鸡、青豆等,零食吃水果或睡莲籽。“对我来说,重要的是摄入足够的热量以及均衡摄入各种食物,确保获得尽可能多的必需营养素。”她完全不能碰的一些主要食物包括米饭、意大利面、面包、饼干、红肉、普通鸡肉、生菜、苹果、柠檬和一些特殊的调味料。

格斯特纳如今在社交媒体分享她的经历,“我喜欢通过创作内容来展现积极的一面,比如用我能吃的食物来尝试各种搭配”。她还说,“我得到了人们非常积极的回应。我觉得自己得到了认可,我有动力继续前进,以积极的态度看待自己面临的健康挑战”。

据美国疾病控制和预防中心估计,全美有5000多万人患有过敏症状。在全体美国人中,有10.8%的成年人有食物过敏,6.5%的18岁以下儿童患有食物过敏。在食物过敏的成年人中,51.1%的人有严重反应,食物过敏儿童的这一数据为42.3%。全美每年因该症状产生的额外支出高达248亿美元。(王逸)

来源:央视新闻客户端

巴西卫生部当地时间8月1日公布的数据显示,2024年以来,巴西登革热疑似及确诊病例上升至6436326例,死亡病例上升至4939例,另有2182名死亡病例待核查。

目前,巴西登革热病例最多的三个州分别是圣保罗州、米纳斯吉拉斯州以及巴拉那州。

登革热是由登革病毒引发的急性传染病,主要通过蚊媒传播,多在热带和亚热带地区流行,典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等,严重时可致死。(总台记者 雷湘平)

来源:环球时报

【环球时报综合报道】据英国《卫报》7月30日报道,研究表明,早年遭受亲人离世之痛可能加速人的衰老。这是研究人员基于分析一个包括近4000名美国人健康信息的数据库得出的。

在这些研究对象中,近40%在18岁之前有过失去亲人的经历。比对健康数据发现,早年丧亲人士的生物学年龄比那些没有这种痛苦经历的人要大得多。这里所说的生物学年龄是指人的细胞和器官所呈现的年龄状态,生物学年龄可能大于或小于人的实际年龄。研究人员通过研究对象的DNA样本检测明确其生物学年龄,再与其实际年龄比对,以确认研究对象是否衰老过快。

研究人员指出,失去亲人所带来的伤痛构成“显著压力因素”,进而影响人的心理健康、认知能力,还会引发心脏病和代谢问题,甚至导致人过早死亡。不管人在什么年龄阶段遭遇失去亲人的痛苦,都会对健康产生长期影响,儿童期和青春期遭遇亲人离世之痛,其影响往往会更加严重。研究人员提醒,应当关注遭丧亲之痛的青少年的心理健康问题,及时为他们提供有效的心理辅导和社会支持。(甄翔)

来源:环球时报

【环球时报综合报道】据英国《卫报》8月1日报道,一项新的研究表明,患有“智能手机使用障碍”(PSU)的青少年更容易出现失眠、焦虑和抑郁等症状。

据报道,来自伦敦国王学院的卡尔可博士及其团队对英国650名16至18岁青少年开展了问卷调查,结果显示有19%的受访者患有PSU。卡尔可指出,这些青少年的典型症状表现为:无法控制“刷屏”时间、没有手机就没有安全感等等。与同龄人相比,这些人出现中度焦虑症状的可能性是同龄人的两倍,出现中度抑郁症状的可能性是同龄人的三倍。在一个月后的回访中,这些受访者的精神状态仍然堪忧。卡尔可承认,虽然PSU目前只影响了少数青少年,也还达不到“成瘾”的地步,但她相信很快就会有足够的证据将其认定为成瘾症。

对于该研究结果,也有学者提出了异议。一位来自斯坦福大学的专家强调,该研究并不能证明PSU和青少年心理健康状况有必然关联。(苗涛)

来源:环球时报

【环球时报综合报道】今年是奥运会时隔100年后重回巴黎,与百年前相比,气候变化尤其是高温天气,给奥运会和运动员带来更大挑战。据英国广播公司(BBC)7月30日报道,1924年巴黎举办第八届夏季奥运会时也经历了一场高温,越野跑运动员不得不在高达33摄氏度的酷热中拼搏,起跑点附近测量到的最高温甚至达到45摄氏度,最终导致23名选手退赛,完成比赛的运动员中8人被担架抬走。

在2024年夏季奥运会举办期间,巴黎的平均气温比1924年又上升了3.1摄氏度,空气中二氧化碳含量增幅高达40%。为了能适应这样的高温天气,有运动员在训练时特意做了针对性训练,如利用桑拿和关闭风扇来模拟高温,提高身体对高温的耐受力。

相比100年前的奥运规模(只有17个大项126个小项目),如今的巴黎奥运会规模大了很多(32个大项329个小项),然而为了呼应绿色奥运,减少碳排放量,此次巴黎奥运村中没有安装空调,而是采用种植树木和地温冷却系统来降温,引起很多运动员对高温的担忧。

英国朴茨茅斯大学生理学教授蒂普顿表示:“极端高温会对运动员的表现造成不利影响,气温超过15摄氏度后,每升高1摄氏度,马拉松成绩就会下降约1分钟。高温还可能改变运动员在复杂决策方面的认知能力,使人更加易怒和激动,打乱情绪,降低运动能力。” (董铭)

来源:央视新闻客户端

西班牙卡洛斯三世健康研究所当地时间6日发布的数据显示,该国在8月前四天至少有366人因高温死亡。据悉,这是有每日死亡率监测系统记录以来的最高值。专家称该情况与七月下旬多次热浪延续有关。

根据西班牙国家气象局6日的最新预测,该国的高温天气还将继续。气象学家预测,本周伊比利亚半岛南部及卡斯蒂利亚-拉曼恰等多个地区气温将再次超过40摄氏度,12个大区已发布高温预警。(总台记者 廖军华)

来源:环球时报

【环球时报综合报道】因恶劣天气影响人类活动和环境状况,今年入夏以来比利时报告的蜱虫咬人病例比往年减少了。据比利时《布鲁塞尔时报》4日报道,作为全世界分布广泛的寄生虫之一,蜱虫常出没于草原、灌木丛、森林等地,对人类和动物都存在危害,它们不仅吸血,还会传染莱姆病。

在比利时,如今正值蜱虫高发季节,有公共卫生研究机构已发出警告,蜱虫叮咬风险升高到橙色等级。不过,相比2022年、2023年同期,比利时今年报告的蜱虫叮咬病例数量已明显降低,流行病学家莱努特表示:“往年蜱虫高发期来得更早,持续时间更长,去年长达7周,今年缩短至2周。”

对于今年夏天蜱虫叮咬次数降低的主要原因,研究人员分析认为,是比利时遭遇了恶劣天气,导致人们在户外待的时间更少,即便是出门时,也会穿上更多衣物遮挡。同时,蜱虫的生存习惯也导致数量减少,尽管它能够抵御雨水,但一场大雨还是会将躲在灌木丛和草丛中的蜱虫冲走,从而降低它们叮咬动物和人类的机会。

鉴于10%的比利时蜱虫会携带莱姆病毒,研究人员建议人们在长时间户外活动后,应尽早检查是否被蜱虫叮咬过。(吕克)

来源:央视新闻客户端

当地时间7月31日,日本多家医疗机构举行联合记者会,呼吁东京都以及日本政府就居民血液中有机氟化物浓度开展日本全国范围检查,并希望日本各级政府查清有机氟化物污染源、推进污染清除作业。

在记者会上,有医疗机构负责人表示,不少居民的血液中有机氟化物浓度较高,存在着健康风险。

日本社会医疗法人社团健生会社保组织部长 莲池安彦:血液中有机氟化物浓度超过每毫升20纳克,就可能引发健康风险。(现有数据中)4项有机氟化物检测中,有27.5%的人超过这个数值。所以我认为在东京多摩地区的有机氟化物污染,是一个很大的问题。

多家医疗机构代表在会上表示,当天就相关问题向东京都政府提出建议要求,但东京都政府的回答比较含糊,对于清除污染的方式方法也未作出详细说明。

日本社会医疗法人社团健生会专务理事 松崎正人:东京都政府表示,目前,日本中央政府没有公开有关有机氟化物导致健康危害的情况,东京都政府做不了什么,所以我们提出的问题均无法解答,整体上始终是这种消极的态度。这是关乎东京都民众健康的问题,但东京都政府没有表现出积极的态度,我认为这是非常严重的问题。

东京民主医疗机关联合会会长 根岸京田:(有机氟化物)最大的污染源,应当是日本自卫队和驻日美军基地。实际上在东京的驻日美军横田基地,也多次发生过泡沫灭火剂泄漏事件。对于驻日美军基地问题,东京都政府目前为止的态度,都是说这涉及安全保障问题,是中央政府负责,东京都政府不接触。但在东京都居民健康受到威胁的情况下,希望东京都政府能够尽可能地有所作为,或者说推动中央政府进行相关行动,对驻日美军基地内进行调查必须进行。

在日本环境省公布的111个超过国家暂定标准的地点中,大阪府摄津市的地下水中,有机氟化物浓度超过日本国家暂定标准420倍,达到每升21000纳克。其中98%的地点无法确认污染源头。

总台记者 林博翰:有关有机氟化物污染水源问题在日本已经持续多年,然而对于污染源的确认至今没有一个明确的答案,即使是在明知驻日美军基地附近污染情况较高的情况下,日本政府也因日美地位协定等问题无法进入基地内进行调查,污染源无法确认,污染也就很难根治,日本民众何时能够喝上一口健康、安心的水,也成了一个未知的问题。

来源:海外网

日本手足口病确诊病例激增(日本电视台)

海外网8月1日电

据日本电视台7月31日报道,日本手足口病确诊病例数持续增加,东京自7月22日起一星期时间内,平均每家定点医疗机构的患者数为13.72人,连续7个星期指标超警戒值。

日本今年以来已有超过22万人确诊手足口病。从累计确诊病例数看,东京都最多。日媒称,5岁及以下儿童是手足口病高发易感人群。日本专家表示,近期人们对于传染病放松警惕,疏于预防,造成疾病流行。(海外网 王珊宁)

来源:中国新闻网

中新网8月5日电 据韩联社5日报道,由于受连日高温酷暑天气的影响,上周末在韩国有5人因中暑身亡,由此2024年已累计有13人死于高温天气。

据报道,韩国疾病管理厅(疾管厅)和各地区消防本部5日数据显示,上周末新增5例疑似因中暑死亡病例。截至4日下午4时的数据,8月3日因中暑死亡病例为3例。1例为光州市的80多岁女子,她在农田作业时体温升至42度并出现热痉挛症状而昏厥,被送医后仍不幸身亡。其余2例分别为庆尚南道昌原的50多岁女子和昌宁的70多岁女子,其死因或均为热射病。

8月4日,全罗南道顺天市的1名90多岁老人因热射病死亡,另一名90多岁老年人因出现热痉挛症状被送医后不幸死亡。若将该2例计入疾管厅中暑应急监视系统统计,2024年中暑死亡病例累计13例。

另外,截至8月3日,韩国中暑患者累计1546人,同比增加10人。其中,65岁以上老人占31.4%。按地区看,京畿道(261人)居首,全罗南道(198人)、庆尚南道(184人)和庆尚北道(160人)分列其后。

来源:中国新闻网

中新社曼谷8月4日电 (记者 李映民)泰国公共卫生部长颂萨在4日举行的新闻发布会上表示,泰国将大幅度增加医疗保健人员数量以确保全民医疗保健计划的顺利实施。

颂萨说,泰国公共医疗部门专业人员短缺问题比较突出,需要尽快解决医护人员短缺问题,以确保拥有足够数量的医护人员实施全民医疗保健计划,尤其是在现任政府希望将泰国打造成一个健康和医疗中心的情况下。

颂萨表示,公共卫生部计划在未来10年内分别增加医生、护士、药剂师、泰国传统医学从业者以及公共卫生工作者的数量31074人、124558人、9800人、18169人以及36993人。

颂萨说,目前泰国有71616名医生和209187名护士,因此,除了招聘之外,公共卫生部还制定了三项策略来加大力度提高护士数量以达到目标:

一是增加刚从大学毕业的新护士的数量,以便与另外10000名在前三年完成一年培训计划的护理助理一起工作;二是将提供更好的工作福利以留住公共医疗系统中经验丰富的护士;三是375名退休护士教学人员将返回护士培训机构工作。

颂萨表示,技术人员对该行业至关重要,未来十年他们的数量将提升到适当水平。(完)

来源:环球时报 作者:郑新

【环球时报驻菲律宾特约记者 郑新】据新加坡《联合早报》7月31日报道,7月30日,菲律宾众议院三读通过了《获取医用大麻法案》。众议院还提议,在卫生部旗下设立一个医用大麻办公室,负责制定大麻的使用规则,包括相关许可申请和执法行动,并与危险药物委员会合作,防止大麻的非医疗或娱乐用途。菲律宾众议院危险药物委员会主席巴伯斯说,以其他形式使用大麻仍属非法,将受到法律制裁。

据报道,这项法案列出的允许使用医用大麻的疾病包括癌症、青光眼、癫痫、多发性硬化症、脊髓神经系统损伤和创伤后应激障碍等。尽管法案规定了有以上疾病的患者使用大麻是合法的,但只有在有资质的医生的处方和监督下才能使用。

根据菲律宾法律,众议院遵循三读程序,即在对某项法案进行三次阅读和讨论后,进行表决。事实上,医用大麻法案的此次通过并不令人意外。2019年,菲律宾众议院就曾通过类似法案,但因前总统杜特尔特反对,法案没能推行。据菲律宾媒体报道,该法案“没有听取医学界的意见就被强行通过”。菲律宾医学协会早在今年 2 月就向公众发出警告,将大麻用于未经证实的医疗用途是有害的,该协会坚决反对所有旨在将大麻或非经食品药品管理局批准用于医疗目的的大麻合法化的立法法案。此外,菲律宾医学协会还强调了大麻合法化的社会影响,警告称,这可能会向菲律宾青年发出危险信号,破坏促进健康生活方式和防止药物滥用的努力。

菲律宾总统马科斯在2022年竞选期间说,只要有严格的规定,他赞成医用大麻合法化,但他没有对国会最近通过的医用大麻法案发表评论。菲律宾目前将大麻列为毒品,若法案最终通过,菲律宾将成为少数将医用大麻合法化的亚洲国家之一。

来源:环球时报

【环球时报综合报道】据澳大利亚广播公司(ABC)6日报道,近年来,澳大利亚医疗行业的从业人员流失严重,一些相对偏远的小镇或农村甚至出现一医难求的尴尬局面,“看病难”问题日益突出。为缓解“医荒”,澳大利亚一些地方政府不得不采取重金聘请全科医生、提供高额补贴、从中低收入国家聘外援等措施。

报道称,在新南威尔士州的因弗雷尔郡,3名全科医生去年的离职让当地陷入一场“医疗危机”,仅剩的6位医生要照料辖区内将近1.8万人口。据一位地方议员反映,当地患者看个病要至少提前6周预约,有的甚至一等就是两个月,看一次病仅路上就要花费约3小时。

为给当地增加一名医生,地方议会过去4年来一直在与南非籍医生克鲁格洽谈,近日双方终于达成协议。克鲁格坦承,接受邀约是因澳方“给得太多”:地方议会提供一笔3万澳元(1万澳元约合4.6万元人民币)的人才引进奖励,地方卫生部门再奖励3万澳元。不仅如此,澳方还为他提供房补、车补,并协助他在当地办理行医执照。

因弗雷尔郡的窘况在澳大利亚并非个例。在新南威尔士州惠灵顿镇,76岁的老医生斯宾塞到了法定退休年龄却无法退居二线,工作量不降反升。他无奈地表示,自己很可能成为镇医疗中心“最后的全科医生”。

而在人口不到2800的卡拉苏尔郡,当地医院30万澳元的年薪都留不住一位“全职医生”,之前的医生每工作两周就要放假一周。

澳大利亚“对话”新闻网认为,该国医疗行业的人才短缺一方面是因全科医生收入水平普遍低于专科医生,在通胀压力下薪酬待遇进一步“缩水”。另一方面,新冠疫情期间基层医务人员的巨大工作压力“劝退”不少医学生,导致行业后继无人。

为此,澳政府去年9月为引进外籍医生“大开绿灯”,减少了相关一系列手续。目前,该国外籍医生数量是疫情伊始的两倍。

报道称,澳政府此举牵涉到重大的“国际道义”问题,因为欠发达国家的医生更为稀缺。澳大利亚每“挖”过来一个人,就可能会进一步加剧医疗资源的不平等。(刘皓然)