我要投稿

我要投稿

目的:采用数据挖掘技术探析针灸治疗经行头痛的选穴规律。方法:检索并收集中国期刊全文数据库(CNKI)、万方全文数据库和维普数据库(VIP datebase)中的中文文献,选取1990年1月至2020年1月数据库中用针灸或其他中医外治法治疗经行头痛的相关文献,运用Excel 2019建立经行头痛的针灸临床处方数据库,并用Excel 2019、SPSS Modeler 18.0和SPSS 25.0对相关数据进行描述性分析、关联规则分析和聚类分析。结果:本次研究共纳入46篇文献,涉及67个相关腧穴,使用频次最高的穴位为百会,经脉选用以足少阳胆经为主,特定穴使用十分广泛,其中交会穴使用频率最高;二阶、三阶关联规则分析显示支持度最高的穴位组合为百会-太阳、太冲-太阳,风池-太阳-百会和太冲-太阳-百会;聚类分析得出3个有效聚类群,其中最主要的聚类群是百会-太冲-风池-太阳-三阴交。结论:针灸治疗经行头痛以足少阳胆经为主,多在局部取穴的基础上配合远端选穴,特定穴位运用广泛。

经行头痛是指女性行经前后,或正值经期,出现以头痛为主要症状的病证,经后辄止,属中医学月经前后诸证的范畴。其主要临床表现为头痛,并可伴有头晕、恶心等症状。经行头痛与现代医学中的月经性偏头痛相对应,有调查显示月经性偏头痛约占女性偏头痛的65%,是一种与卵巢周期变化有关的特殊类型偏头痛。月经性偏头痛的具体发病机制尚未完全明确,但多数学者认为与遗传因素、雌激素水平和前列腺素水平等因素关系密切,多采用曲坦类药物进行防治。曲坦类药物治疗经行头痛有较好的疗效,但可能出现头晕、恶心、胸痛、胃肠道症状及精神异常等不良反应,而针灸治疗经行头痛见效快、不良反应小、操作简便。笔者查阅了近三十年三大数据库中针灸治疗经行头痛的中文临床类文献,并运用数据挖掘技术对其取穴规律进行总结、分析,以期为临床诊疗经行头痛提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

计算机检索1990年1月至2020年1月中国期刊全文数据库(CNKI)、万方期刊数据库和维普(VIP)数据库中针灸治疗经行头痛的相关文献。检索关键词为“经行头痛”或“月经性偏头痛”,并分别与“针刺”“针灸”“艾灸”或“电针”等主题词进行组合检索。

1.2 文献纳入标准

①与针灸治疗经行头痛相关的临床研究文献;②研究对象均是诊断明确的经行头痛;③有明确针灸处方的文献。

1.3 文献排除标准

①个案报道,动物实验文献,综述、经验总结类文献;②不以针灸为主要治疗措施的临床研究类文献;③未给出明确针灸处方、针灸穴位以董氏奇穴等为主要选穴的文献;④重复发表的同一研究文献。

1.4 数据处理

①数据的标准化:所录入的腧穴名称和腧穴归经的规范化处理参照中华人民共和国国家标准《腧穴名称与定位》和《经络腧穴学》。②数据库的建立:利用Excel 2019建立“针灸治疗经行头痛的临床文献数据库”,将文献的篇名,作者,腧穴的名称、归经及所属特定穴录入数据库中。③数据处理:使用SPSS Modeler 18.0的Apriori算法对使用频次大于10的高频次腧穴进行关联规则分析;使用SPSS 25.0对使用频次大于10的高频次腧穴进行聚类分析。

2 结果

2.1 腧穴频次分析

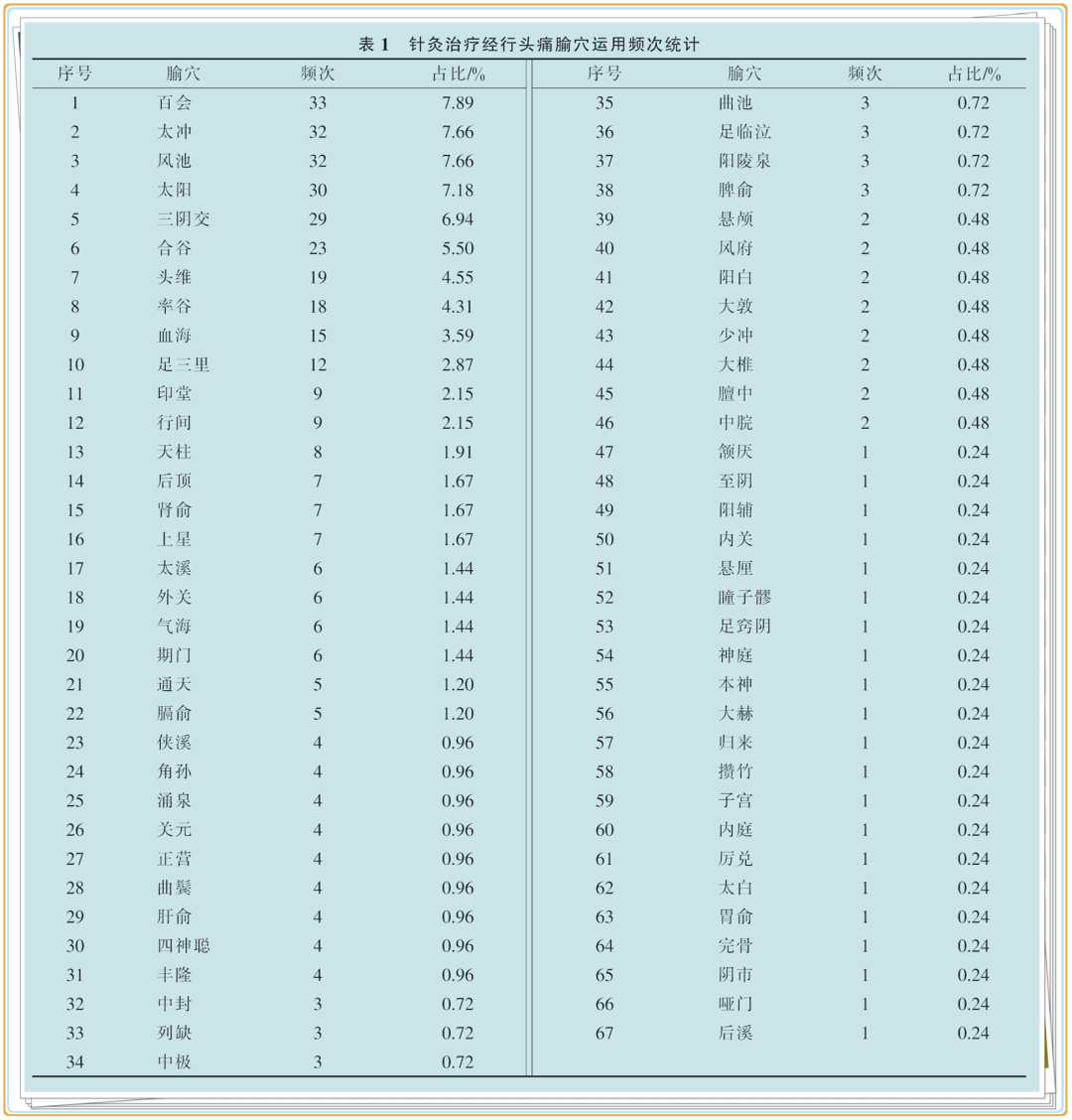

本次研究共筛选出46篇符合纳入标准的临床相关文献。46条针灸处方中涉及67个相关腧穴,腧穴使用总频次为418次。其中运用频次前10位的腧穴依次为百会、太冲、风池、太阳、三阴交、合谷、头维、率谷、血海、足三里。各腧穴使用详情见表1。

2.2 腧穴所归经脉分析

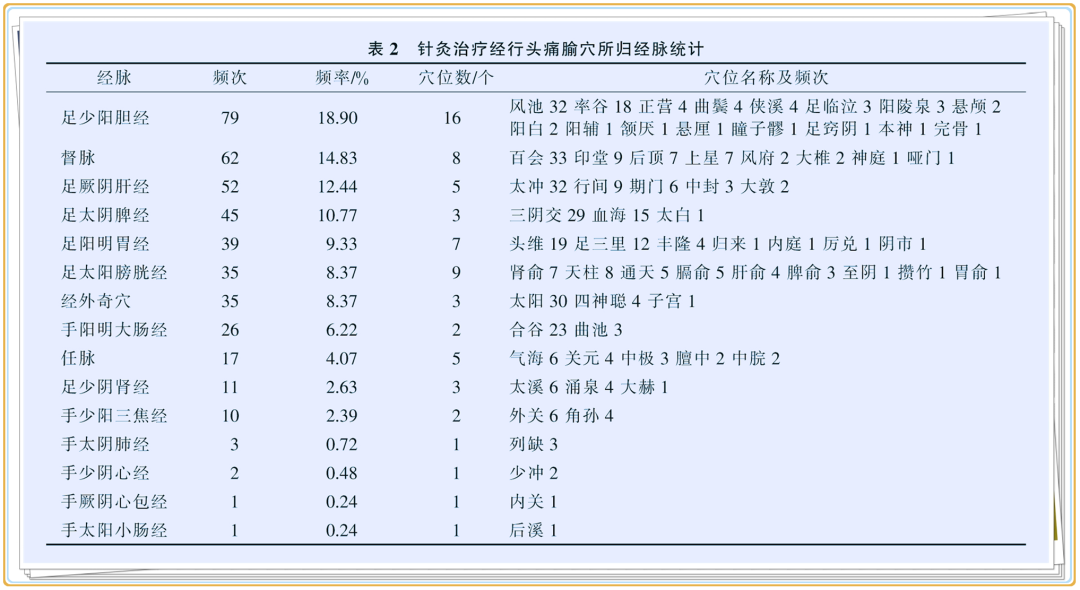

本次研究所纳入的67个腧穴涉及多条经脉。其中,足少阳胆经的腧穴使用频率最高,使用频次为79次,所占比为18.90%,腧穴个数为16个。使用频率居第二位的为督脉,所占比为14.83%。居于第三位的为足厥阴肝经,所占比为12.44%。具体见表2。

2.3 特定穴频次分析

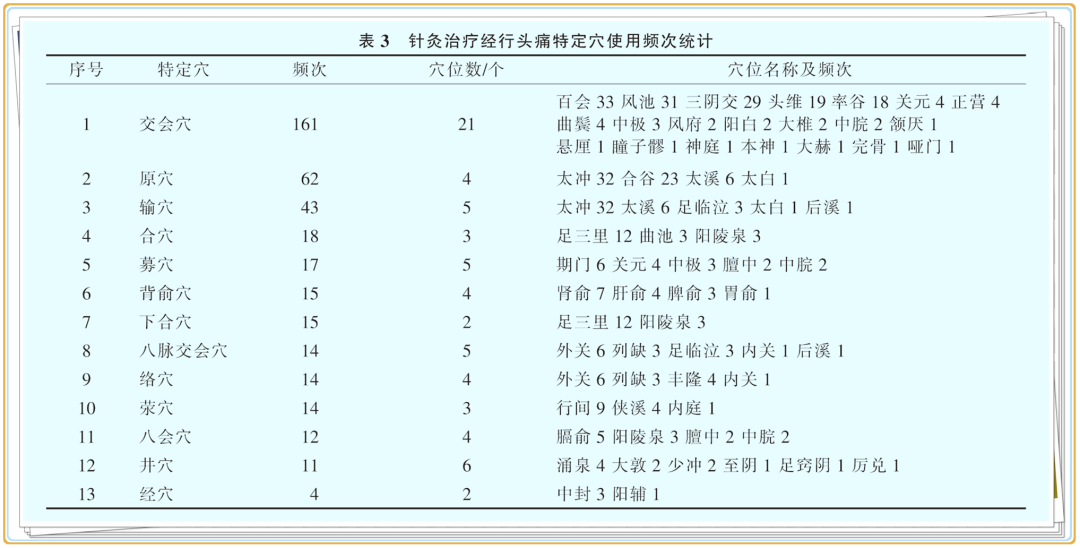

本次研究纳入的67个腧穴中,其中52个为特定穴,15个为非特定穴。由此可见,在针灸治疗经行头痛中特定穴运用十分广泛。特定穴中交会穴使用频次最高,共161次,涉及21个穴位。其次为原穴和输穴。具体见表3。

2.4 关联规则分析

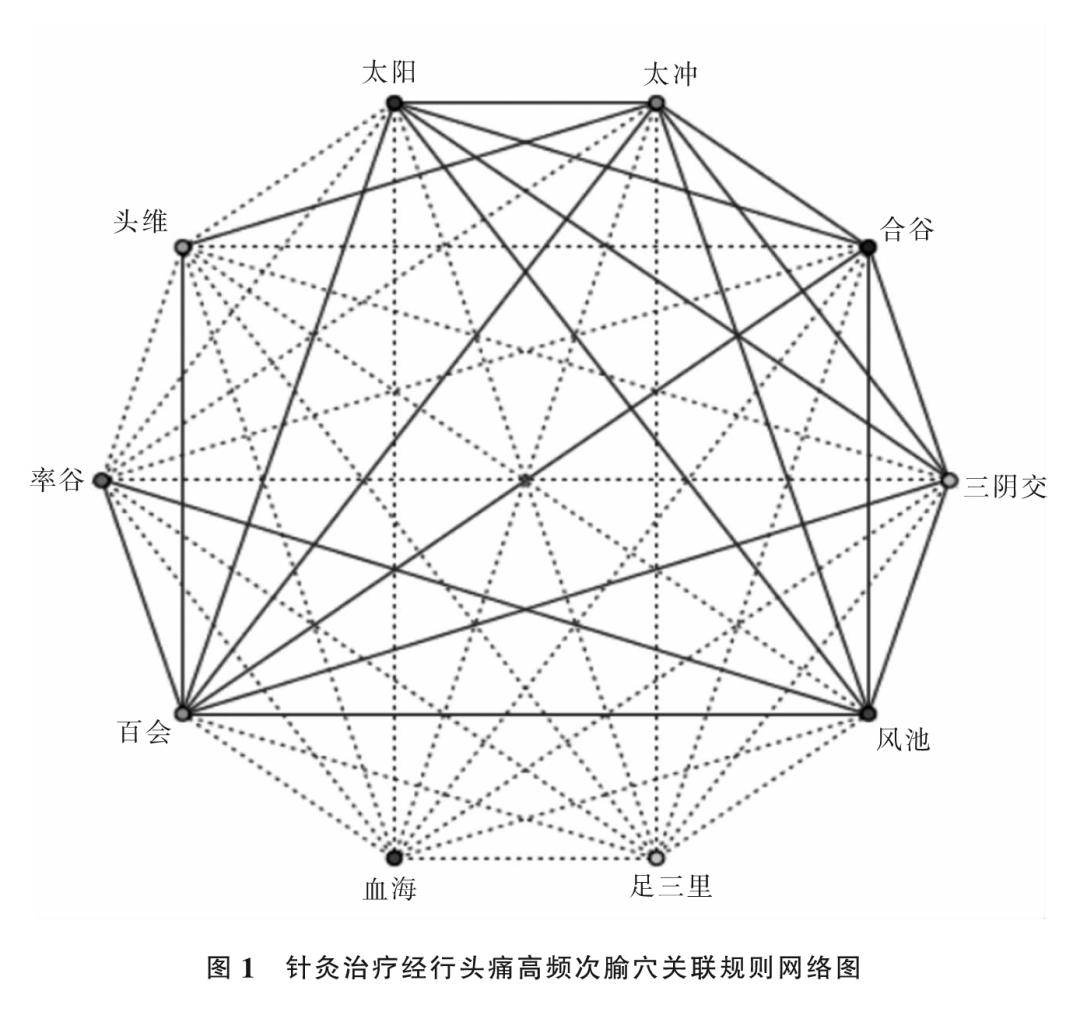

运用SPSS Modeler 18.0的Apriori算法对使用频次大于10的10个高频次腧穴进行关联规则分析,设置最低条件支持度为20%,最小规则置信度为80%,最大前项数为3,共得出194条关联规则。高频次腧穴关联规则网络图见图1。

2.4.1 二阶关联规则分析 二阶关联规则分析显示,支持度最高的为百会-太阳、太冲-太阳,其支持度为65.217%,置信度分别为80.333%、80.000%。支持度前10的二阶关联规则情况见表4。

2.4.2 三阶关联规则分析 三阶关联规则分析显示,支持度最高的是风池-太阳、百会和太冲-太阳、百会,其支持度为54.348%,置信度为80.000%。支持度前10的三阶关联规则情况见表5。

2.5 聚类分析

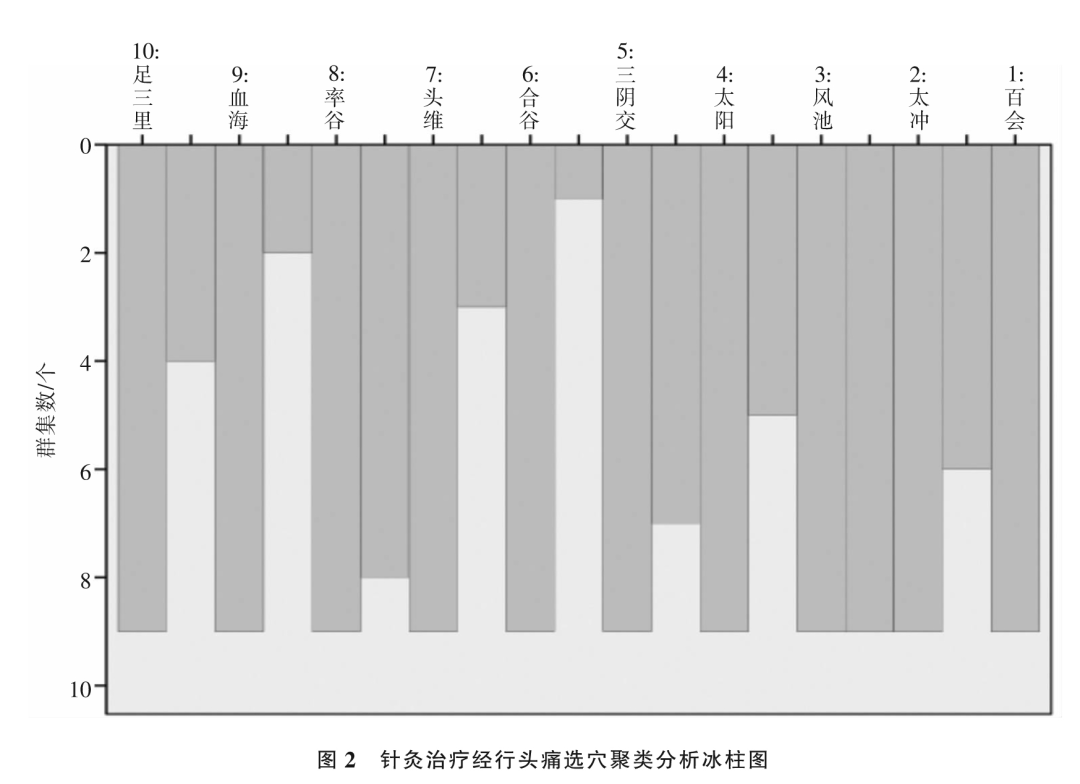

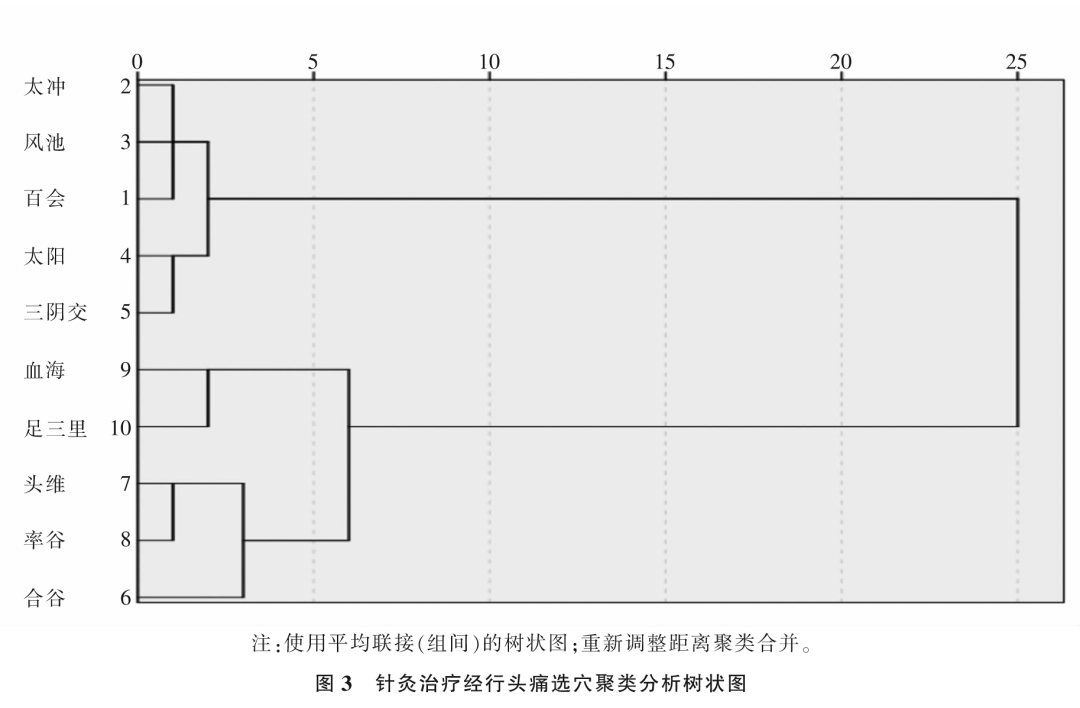

运用SPSS 25.0软件对使用频次大于10的高频次穴位进行聚类,得出冰柱图(图2)和树状图(图3)。由图2和图3可将穴位分成三个聚类群:第一类:百会-太冲-风池-太阳-三阴交;第二类:合谷-头维-率谷;第三类:血海-足三里。

3 讨论

经行头痛属于中医学月经前后诸证的范畴,其发作与月经周期密切相关。其病因病机可分为虚实两类:由痰湿、瘀血、肝火随经期上扰清窍所致头痛为不通则痛;由本身气血虚弱,经行之后,气血更为不足,不能上荣于脑所致头痛为不荣则痛。临床上选用中医方法治疗经行头痛时应分清标本,顺应阴阳,以调理气血为大法。本研究显示,临床上针灸治疗经行头痛以足少阳胆经、督脉、足厥阴肝经及足太阴脾经为主,所选用主要穴位为百会、太冲、风池、太阳和三阴交,在局部选穴的基础上配合远端选穴,诸穴相配,体现出疏通经络、调理气血的治疗原则。

3.1 腧穴及归经分析

本研究结果显示,在针灸治疗经行头痛中,使用频次居前5位的穴位为百会、太冲、风池、太阳、三阴交。使用频次较高的经脉有足少阳胆经、督脉、足厥阴肝经、足太阴脾经以及足阳明胃经。其中百会穴为督脉的重要穴位,首见于《针灸甲乙经·卷三》,此书中记载百会穴为“三阳五会”,是指手足三阳经、五脏六腑气血聚集之处,同时百会位于巅顶部,内络于脑,针刺百会穴能起到醒脑开窍,疏通头部气血止痛的作用。《临证指南医案》曰:“女子以肝为先天,阴性凝结,易于怫郁,郁则气滞血亦滞。”在经脉循行中,足厥阴肝经“连目系,上出额,与督脉会于巅”,足少阳胆经“起于目锐眦,上抵头角”,二者循行均经过头部,且互为表里。若肝胆经之经气不利,气血瘀滞,上扰清窍则会出现经行头痛。太冲为足厥阴肝经的输穴,有平肝、清热、止痛之功,能有效缓解气血运行不畅所致经行头痛,体现了循经选穴的原则。风池穴为足少阳胆经上的重要穴位,是胆经与阳维脉的交会穴,具有疏通经络、醒脑开窍之效,能治疗胆经循行部位的疾病,体现“经脉所过,主治所及”的思想。三阴交属足太阴脾经,为三阴经的交会穴,主治内科与妇科病证。《金针王乐亭》曰:“三阴交滋阴、健脾、助阳,是为治血之要穴。”太阳穴为经外奇穴,位于前额两侧,临床上经行头痛患者以头顶、头部两侧、太阳穴处头痛为主,故太阳穴是局部选穴的要穴之一。

3.2 腧穴特定穴规律分析

本次研究所涉及的67个腧穴中,52个为特定穴,其中交会穴使用频次最高,其次是原穴、输穴、合穴和募穴。交会穴是指两条或两条以上经脉交会通过的穴位,经脉之间的交互,可使脉气互通,因此交会穴在临床上的治疗作用十分广泛。《灵枢·九针十二原》曰:“五脏有疾也,应出十二原。”原穴是脏腑之原气流经和留止的地方,输穴是经气渐盛的部位,合穴是经气逐渐深入、会合于脏腑的部位。《类经图翼》说:“《素问·举痛论》作膜,盖以肉间膜系为藏气结聚之所,故曰募。”所以募穴在临床上常用于脏腑有关疾病的治疗。本次研究中使用频次前10位的腧穴中,百会、风池、三阴交、头维和率谷为交会穴,足三里为合穴,合谷、太冲为原穴,太冲亦为输穴。

3.3 腧穴的关联规则和聚类分析

对本次研究中使用频次大于10的腧穴进行关联规则分析,关联规则以A-B的形式出现,结果显示支持度最高的穴位组合为百会-太阳、太冲-太阳和风池-太阳-百会、太冲-太阳-百会,这些组合均为临床上针灸治疗经行头痛常用的腧穴搭配,在二阶关联规则分析中百会-率谷的置信度高达100%,提示此组穴位为固定搭配。

在聚类分析中,根据冰柱图和树状图,可将腧穴分为三大类,其中最主要的是百会-太冲-风池-太阳-三阴交,此组穴位中的腧穴在本次研究统计中使用频次居于前5位,是临床针灸治疗经行头痛的重点穴位,体现了“腧穴所在,主治所在”以及“经脉所过,主治所及”的治疗原则。

综上所述,基于数据挖掘对针灸治疗经行头痛的腧穴选用规律、配伍规律以及归经进行总结,其结果值得临床借鉴。